| |

Serpente

|

fig.14 fig.14 |

Al Serpente dalle grandi volute una figura detta di Serpentario dà strappi, mentre esso con tutto il suo corpo al corpo gli s’avvolge, nell’intento di disfarne i nodi e le rotonde sinuosità del dorso. Ma volge quello il capo all’indietro ripiegato sul flessuoso collo e ritorna, facendogli scorrere le palme lungo le scivolose spire. Sempre lotteranno alla pari, perché con forze uguali si affrontano. (Manilio, Astronomica, I, 331-336)

Cielo velenoso quello estivo, abitato a Sud dal Serpente e poco più a ovest dallo Scorpione.

Il Serpente (Fig. 14), come recitano i versi del poeta romano Manilio, è quello che cerca di divincolarsi dalla stretta di un uomo, il Serpentario, letteralmente “colui che tiene il serpente”, costellazione nota anche col nome di Ofiuco e che personifica il dio greco Asclepio, figlio di Apollo nonché padre della medicina occidentale.

L’immagine, aderente, torcente e contorcente, fatta di spire e di sibili, di una faticosa contesa della quale in sei versi due volte ne viene spostato l’esito da un avversario all’altro, termina con un colpo di scena, quello di una vittoria impossibile. Dice il testo latino del verso 336:

|

|

Semper erit paribus bellum quia uiribus aequant. Cioè, Sempre lotteranno alla pari, perché con forze uguali si affrontano.

Il tentativo di dominare l’avversario viene così vanificato perpetuando la lotta all’infinito. Il motivo di questa parità di forze sta proprio nella vicenda mitica che lega il Serpentario al Serpente. Come ci racconta Hygino, infatti, Asclepio, che già aveva imparato l’arte medica dal centauro Chirone, superò le sue virtù divenendo capace di resuscitare i morti, abilità che acquisì proprio grazie ad un casuale episodio che ebbe con due serpenti:

(…) quando venne costretto a guarire Glauco, egli, chiuso in un luogo nascosto, stava meditando sul da farsi con un bastone tenuto in mano. Un serpente, si dice, si arrampicò su quel suo legno. Esculapio, spaventato, lo uccise, mentre quello fuggiva, colpendolo più volte col bastone. In seguito, viene tramandato, un altro serpente entro nello stesso luogo. Portava in bocca un filo d’erba che appoggiò sulla testa del primo, dopodiché entrambi scapparono via di lì. Utilizzando quell’erba Esculapio riuscì a resuscitare Glauco. Pertanto, si racconta, il serpente fu posto, allo stesso tempo, sotto la protezione di Esculapio e nel firmamento. Questa consuetudine indusse i posteri a tramandare l’utilizzo dei serpenti da parte dei medici. (Hygino, Poeticon Astronomicon)

Ecco allora che nelle statue di Asclepio e nella sua iconografia in generale, quel serpente lo vediamo sempre avvolto alla verga del dio. Il rettile divenne infatti l’animale a lui sacro. Il simbolo della farmacia se ci pensate ha proprio un serpente attorcigliato ad una croce – quest’ultima simbolo di origine cristiana che rappresenta il trionfo sulla morte.

Alla luce della vicenda mitica, si spiega perciò il perché di una vittoria impossibile dell’uno sull’altro: è come si Asclepio dicesse al serpente: “Non potremo mai eliminarci l’un l’altro perché, contrariamente a quanto vorrebbe la tua natura verso di me, mi hai insegnato il rimedio che salva, grazie a te posso resuscitare i morti! E lo stesso io, cercando di abbattere te, non ho possibilità di vittoria perché senza di te non mai avrei potuto sottrarre nessuno alla morte!”. Come a dire che “io e te siamo alleati, contro la nostra volontà, impotenti di fronte a quanto il fato ci ha riservato, alleati per sempre”. La parità di forze nemiche di cui parlavamo prima, simboleggia dunque una coalizione delle stesse, che quindi diventano alleate, in altre parole pari.

fig.15 fig.15 |

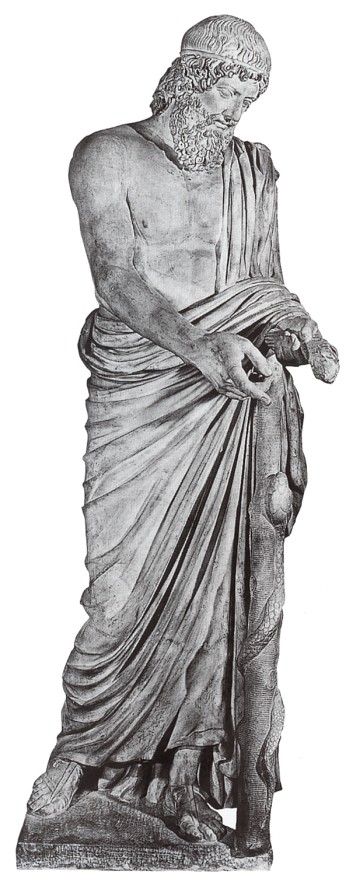

La statua di Asclepio in fig 15, conservata agli Uffizi, è una copia romana risalente al II secolo d.C..

Come si può notare, mostra gli attributi distintivi del dio della medicina, che sono appunto il bastone ed il serpente il quale, come vuole la tradizione mitologica, si attorciglia ad esso.

Questa statua è alta più di due metri e supera quindi la statura media dell’uomo. La scelta di scolpire la divinità ad altezza più grande di quella umana, indica che siamo in presenza di una divinità, cioè di un essere superiore all’uomo che è invece creatura mortale e imperfetta, ma indica anche la scultura non aveva una funzione ornamentale bensì cultuale, davanti a essa cioè ci si fermava a pregare o si portavano offerte.

Se osservate il volto del dio, noterete infine che Asclepio appare piuttosto stanco, espressione certo anomala per un dio, il quale solitamente viene raffigurato in tutta la sua gloria e potenza, sia che il suo nome sia legato alla guerra piuttosto che all’amore, o alla giustizia, o a qualsiasi altro valore di cui è personificazione. Se ne deduce che chi scolpì questa statua volle fermare nel marmo la stanchezza del medico dopo aver curato i tanti malati, non senza forse un’allusione alla miseria di cui è inevitabilmente avvolta la condizione umana.

|

Scorpione

|

Quando sorge lo Scorpione (Fig. 16), tramonta Orione. Le due costellazioni fanno in modo di non vedersi, Orione abitando il cielo invernale e lo Scorpione quello estivo. Si dice che sia Orione che vuole fuggire dallo Scorpione e conoscendo la sua storia, non c’è da stupirsi.

Orione trovò infatti la morte proprio a causa della puntura di questo piccolo animale piatto. Lui che era un gigante, esperto cacciatore, così bravo nell’arte della caccia da eguagliarne la dea, Artemide, lui che aveva ammazzato le belve più feroci, fu ucciso da una creatura minuscola e dalla quale basterebbe la vista per potersene difendere. Ma come spesso accade in questi casi, sfidare o provocare gli dèi non è ammesso ed il peccato di superbia viene punito dagli stessi nel modo più umiliante. Bene ce lo racconta Hygino, nella sua esposizione mitica delle costellazioni:

Orione, mentre stava cacciando, nella convinzione di essere il migliore in questa disciplina, aveva detto a Diana e a Latona che sarebbe stato capace di uccidere ogni essere nato dalla terra. Così, dicono, la Terra, indignata, gli mandò contro uno scorpione per ucciderlo. Giove, però, ammirato per l’audacia di entrambi, pose lo scorpione tra gli astri affinché la sua immagine ricordasse agli uomini che nessuno deve nutrire troppa fiducia in sé, in alcuna materia. Diana invece, a causa della dedizione alla caccia di Orione, |

fig.16 |

chiese a Giove di accordare alla sua domanda la stessa benevolenza che aveva riservato alla Terra spontaneamente. Così lo mise in cielo in modo tale che, al sorgere dello Scorpione, Orione tramonta. (Hygino, Poeticon Astronomicon)

Diana è Artemide per i Romani, mentre Latona è la madre della dea, Leto per i Greci.

Arato invece lega la punizione di Orione, non alla sua arroganza, ma alla sua indole brutale, tipica delle creature nate dalla terra. I Titani e i Giganti per esempio, erano violenti e dominati dagli istinti. Il grande cacciatore non faceva eccezione ed in quanto gigante – anche se non appartenente alla stirpe dei Giganti – era esagerato sì nella sua statura, ma anche nelle sue passioni. L’istinto era il suo padrone, sia che fosse quello legato al vino bevuto smodatamente, sia che fosse quello carnale che non si preoccupa del rispetto della persona. Orione fu travolto da un brama primordiale per Artemide, nemmeno quindi per una donna mortale, ma per una dea, essere inviolabile per definizione. Non solo, Artemide era anche la dea casta, vergine, tanto che i suoi seguaci avrebbero dovuto mantenersi altrettanto puri. Ma Orione, per la sua natura terrigena, violò tutto questo e cercò di abusare di lei. La dea allora mandò uno scorpione contro il gigante.

Il pungiglione dell’animale avvelenò fatalmente il cacciatore che giunse così alla fine dei suoi giorni. Fu la dedizione che ebbe per la caccia a salvare la sua memoria, e sempre grazie ad essa Orione ebbe un posto tra le stelle.

Un’altra versione infine afferma che fu la Terra a generare dal suo grembo lo scorpione affinché uccidesse Orione. Si trattò di un atto di difesa, poiché il cacciatore si dice stesse sterminando tutti gli animali mettendone a rischio l’intera specie.

Le varie versioni mitiche si ricongiungono poi tutte nel finale della storia di Orione, quando sia il gigante che il suo sicario vengono trasformati in stelle.

|

Figure:

- Fig. 14, 16: dall’Uranographia di Hevelius

- Fig. 15: Giovanni di Pasquale, Fabrizio Paolucci, Uffizi, Le sculture antiche, ed. Giunti, 2001

Bibliografia:

-

Caio Giulio Hygino, Fabulario delle stelle, Ed. Sellerio, 1996

- Giovanni di Pasquale, Fabrizio Paolucci, Uffizi, Le sculture antiche, ed. Giunti, 2001

- Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, il Saggiatore, 2002

- Le Garzantine Simboli, Ed. Garzanti, 2004

- Manilio, Il Poema degli Astri, Volume I, Libri I-II, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

-

Apollodoro, Biblioteca, Ed. Adelphi, 1995

- Carmi di Teocrito e dei poeti bucolici greci minori, Classici UTET, 1997

- Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Vol. I, Sellerio Editore, 1988

- Dizionario di mitologia greca e latina, Ed. UTET, 2002

- Esiodo, Lo scudo di Eracle, Ed. BUR, 2006

- Inni Omerici, Ed. BUR, 2000

- Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, il Saggiatore, 2002

- Manilio, Il Poema degli Astri, Volume II, Libri III-V, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

- Omero, Iliade, Einaudi 1989

- Ovidio, Metamorfosi, Einaudi, 1999

- Pindaro, Canti, Fabbri Editori, 1995

- Sofocle, Trachinie, Ed. Garzanti, 2002

|

|