| |

GEMELLI

Due stelle brillano con splendore quasi identico nel nostro emisfero durante il periodo invernale. Proprio per la loro affinità luminosa, gli antichi greci le chiamarono Kàstor e Polydeùkes, poiché in esse vi riconobbero i gemelli Castore e Polluce, rinomati per il loro estremo amore fraterno e onorati come salvatori degli uomini, con particolare riguardo ai naviganti.

Se ci concentriamo su questo lembo di notte e lasciamo che il silenzio ci pervada fino a che solo il mormorio della natura diventi percepibile allora, ascoltando bene, possiamo ancora sentire il delicato soffio del vento che ci porta l’eco di una voce lontana, la voce di un cantore, uno dei rapsodi della scuola di Chio, i discendenti di Omero, che nel VI secolo a.C. celebravano con questo canto divino la coppia gemellare:

| |

Muse dagli occhi vivaci, cantate i figli di Zeus,i Tindaridi, splendidi figli di Leda dalle belle caviglie, Castore, domatore di cavalli, e l'irreprensibile Polluce: sotto la vetta del grande monte Taigeto,unitasi in amore al Cronide dalle nere nubi,essa li partorì come salvatori per gli uomini terrestrie per le veloci navi, quando sul mare crudele sopraggiungono violente tempeste.(Inni Omerici, XXXIII, 1-8) |

La navigazione aveva un ruolo fondamentale nell’Antica Grecia, era praticamente la risorsa alla base dell’economia, poiché consentiva di esportare i prodotti locali e al tempo stesso di importarne, garantendo così la sussistenza e la prosperità delle regioni.

Gli uomini che per commerciare trascorrevano i loro giorni e le loro notti in mare, conoscevano bene i pericoli a cui quotidianamente si sottoponevano, e tenevano quindi in gran conto le condizioni atmosferiche. Quando il mare era aizzato dalla follia turbinosa della tempesta, diventava un gigante indomabile, gonfio di collera, e solo un portento avrebbe potuto sottrarre alla morte i navigatori. Rende efficacemente l’immagine catastrofica il poeta greco Teocrito quando, celebrando Castore e Polluce, canta delle navi che…

ignorando il tramontare e sollevarsi dal cielo delle stelle, s’imbattono in violente raffiche. Queste, sollevando un gran flutto a poppa o anche da prua o dove ciascuna ne ha voglia, lo scagliano contro la stiva, ed ecco infrangono le murate sui due lati; e, insieme alla vela, tutti gli attrezzi pendono in disordine, spezzati: dal cielo cade abbondante la pioggia mentre sopraggiunge la notte; rumoreggia l’ampio mare, battuto da ventate ed infrangibili chicchi di grandine. Eppure voi [Castore e Polluce] perfino dall’abisso tirate fuori le navi con i loro marinai che si aspettano di morire; e subito i venti cessano, e una lucente bonaccia si stende sull’acqua; le nuvole si disperdono di qua e di là; riappaiono le Orse e in mezzo agli Asini l’indistinta Greppia, che annuncia tutto sereno per la navigazione.(Teocrito, Carme XXII, 9-22) |

Grazie all’intervento divino dei due fratelli, il cielo era di nuovo terso e, ancora umido per il rovescio appena terminato, offriva ai sopravvissuti il suo perpetuo spettacolo: l’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore e i cosiddetti “Asini”, due piccole stelle della costellazione del Cancro, fra le quali debolmente ne brilla un’altra chiamata Greppia; quando non era possibile scorgerla, gli Antichi ritenevano che fosse segnale di cattivo tempo.

Castore e Polluce sono notoriamente conosciuti anche col nome di Dioscuri, che letteralmente significa “fanciulli di Zeus”, dal greco Diòs, Zeus e kouros, fanciullo. Essi sono infatti figli di Zeus, e tuttavia sono anche chiamati Tindaridi, cioè figli di Tindaro. Viene spontaneo allora chiedersi come si spiega questa duplice paternità, soprattutto in virtù del fatto che, oltre ad essere fratelli, sono gemelli! Effettivamente la loro nascita avvenne in una circostanza del tutto straordinaria, come si conviene del resto a tutti i nati da stirpe divina.

Teatro della vicenda è Sparta, capitale della Laconia, ai tempi del re mitico Tindaro. La sua sposa si chiamava Leda e la sua bellezza non aveva pari in tutto il territorio controllato dal re.

Il dio supremo dell’Olimpo, Zeus, che nell’inno omerico è chiamato il Cronide dalle nere nubi, vedeva nella perfezione estetica, ed estatica, di talune donne della stirpe dei mortali, l’espressione di un’essenza divina che, per quanto effimera, le rendeva non solo degne dell’unione con un dio, ma addirittura destinate ad essa.

Accadde così che Leda fu scelta da Zeus, il quale le apparve sotto le sembianze di un candido cigno e, condottala ai piedi del grande monte Taigeto, si unì in segreto a lei. Il soggetto dell’unione fra Leda e Zeus ha riscosso enorme successo sia durante il periodo rinascimentale che in quello moderno.

Nel 1531, Correggio iniziava a dipingere su tela “Leda e il cigno” (Fig. 11), quadro oggi esposto al Museo Nazionale di Berlino.

|

Il pittore inserisce la scena in un bosco ravvivato dalla presenza di ninfe dedite al bagno. Leda siede ai piedi di un grande albero e con estrema dolcezza accoglie Zeus sottoforma di cigno. Ma altri due cigni sono presenti nel quadro: uno lascia in volo il bosco, ammirato da una ninfa che sta risalendo dal bagno accudita dalla nutrice, mentre un altro nell’acqua apre le ali ad una fanciulla ancora immersa e apparentemente restia, dando luogo così ad un’allusiva scena di corteggiamento. La nutrice dell’ultima fanciulla guarda divertita, in attesa che anch’ella esca dall’acqua.

Leda invece non ha una nutrice, ma è accompagnata dalla soave musica di un Cupido che, rispettosamente in disparte, suona l’arpa per lei e Zeus, adagiato come loro ai piedi dell’albero.

Pare in questo dipinto che ogni coppia scandisca uno dei tre momenti dell’amore corporeo: il corteggiamento, l’intimità che nel caso di Leda è anche concepimento, e il distacco. La disposizione delle figure in cerchio con Leda al centro, infine, accentua il primo piano della coppia protagonista e, allo stesso tempo, dà profondità al quadro che nel complesso vive di una delicatezza assoluta.

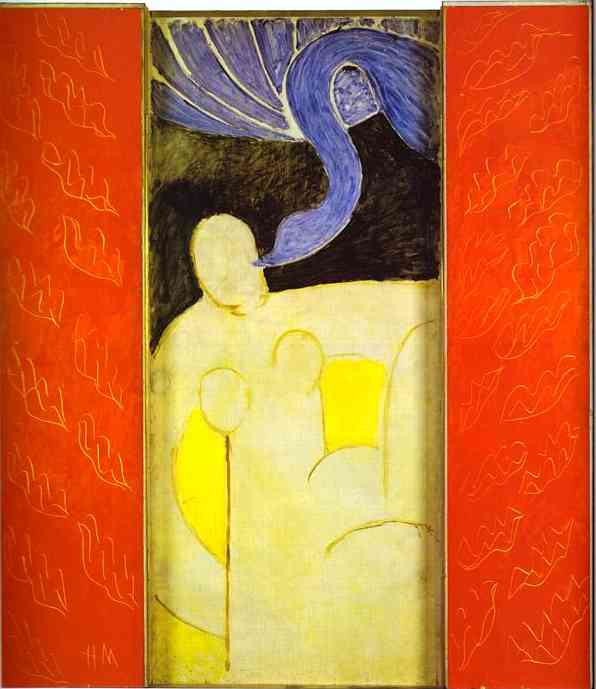

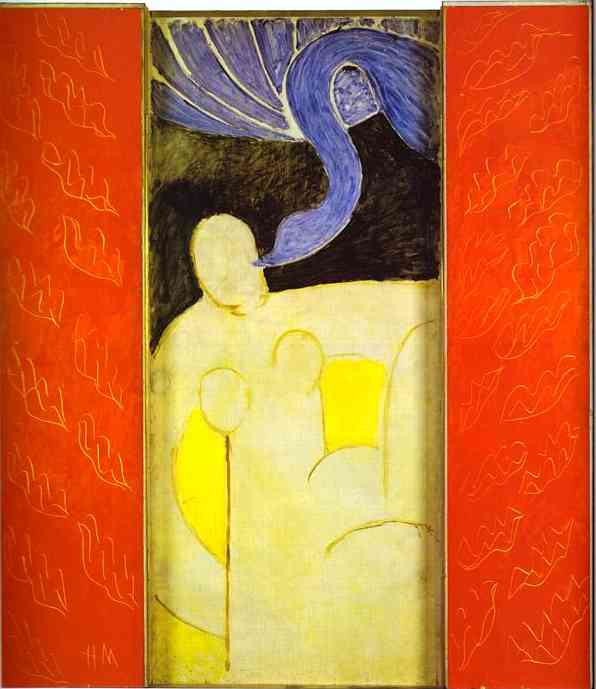

Altro ammiratore del mito di Leda è Matisse, che con i suoi colori intensi e lo stile inconfondibile, crea un quadro dai tratti essenziali ma dominati anche qui da un’estrema tenerezza unita ad una sobria eleganza (Fig. 12). |

fig.11 |

fig.12 fig.12 |

Il cigno dal liquido o etereo colore azzurro, discende da un cielo notturno per baciare Leda. L’amata, immersa in un luminosissimo sfondo giallo, pare farsi desiderare voltando il capo dall’altra parte. Il quadro risale agli anni 1944-46 e fa parte di una collezione privata.

Come ci raccontano i mitografi, quella stessa notte però si unì a lei anche Tindaro, cosicché giunto il momento, la regina di Sparta ebbe un duplice parto: da Zeus nacquero l’esiziale Elena braccio bianco e Polluce pugno forte, come li chiama Omero, mentre da Tindaro ebbe Castore domatore di cavalli, e Clitennestra, la futura moglie del temerario re di Argo e Micene, Agamennone.

Il parto inoltre non avvenne secondo i canoni antropici, ma la regina di Sparta generò due uova, l’uno contenente i figli di Zeus e l’altro i figli di Tindaro.

Come spesso accade nei miti greci, gli episodi suscitano di primo acchito un senso di comicità tanto sono assurdi. Tuttavia gli elementi che li caratterizzano hanno sempre un significato.

Ecco allora che la trasformazione di Zeus in cigno non è casuale, poiché il cigno col suo collo flessuoso e le bianche piume è simbolo di purezza, ed è con questo spirito che Zeus vuole accostarsi alla sua amata.

L’uovo poi racchiude in sé un’estrema forza germinale, per cui diviene rappresentazione della vita e di conseguenza della fertilità. Generalmente, esso è considerato il seme primordiale da cui successivamente nascerà il mondo; e ancora, l’uovo è il guscio che racchiude la totalità. Il partorire uova da parte di Leda è quindi una sorta di prerogativa che Zeus le ha riservato per sancire una nascita che sia una chiara manifestazione della supremazia della vita. |

.jpg) fig.13 fig.13 |

Famosi sono due quadri nello stile di Leonardo, uno dei quali ritrovato proprio nella casa del grande artista alla sua morte avvenuta nel 1519.

Si tratta in entrambi i casi di una copia del quadro originario, in quanto quest’ultimo è andato perduto.

Uno si trova in Inghilterra, nella Wilton House di Salisbury ed è stato dipinto da un certo Cesare da Sesto negli anni 1505-1510 (Fig. 13).

Vediamo Leda in piedi, morbidamente abbracciata a Zeus nelle sembianze di cigno, e ricambiata nel gesto. Il suo sguardo accompagnato da un sorriso amorevole appena accennato, ci conduce in basso a sinistra, dove quattro pargoli stanno facendo i primi movimenti, ancora al riparo delle due uova che si sono appena schiuse. Sono le due coppie di gemelli, Castore con Clitennestra e Polluce con Elena. A loro volta osservano la madre con la curiosità propria dei bambini.

Ambientato su uno sfondo tipico dei quadri di Leonardo, il dipinto è permeato di beatitudine e valori familiari.

Quasi identico salvo per il fatto che è rappresentata solo una coppia di gemelli, è il quadro conservato a Roma nella Galleria Borghese, datato 1510-15 (Fig. 14).

La singolarità di questa tela è che si trovava nella casa di Leonardo l’anno della sua morte. Questo farebbe supporre che l’opera sia originale; tuttavia si sa che più tardi fu rimaneggiata dal suo allievo per eccellenza di nome Salai, il quale però dipinse una sola coppia di gemelli, quella di Castore e Polluce.

Insieme stanno porgendo dei fiori alla madre che, come prima, li sta guardando con espressione serena, avvolta nell’abbraccio di Zeus. Tranne che per alcuni particolari e varianti sul paesaggio, il quadro è praticamente uguale a quello della Wilton House. |

Ma quale dei due si avvicina di più all’originale? Il mistero non è ancora stato risolto, poiché del dipinto perduto possediamo solo descrizioni risalenti al secolo successivo al grande maestro ma, dal confronto delle due pitture con tutto il resto della produzione pittorica di Leonardo, pare che il più fedele sia quello della Galleria Borghese.

Il fatto che sia presente solo una coppia di gemelli, contrariamente alle descrizioni dell’originale, non deve preoccupare: l’analisi della tela a raggi X, infatti, ha rivelato che sotto il disegno di Castore e Polluce, erano state precedentemente dipinte le due coppie di gemelli come le vediamo nel quadro della Wilton House.

Ma quale dei due si avvicina di più all’originale? Il mistero non è ancora stato risolto, poiché del dipinto perduto possediamo solo descrizioni risalenti al secolo successivo al grande maestro ma, dal confronto delle due pitture con tutto il resto della produzione pittorica di Leonardo, pare che il più fedele sia quello della Galleria Borghese.

Il fatto che sia presente solo una coppia di gemelli, contrariamente alle descrizioni dell’originale, non deve preoccupare: l’analisi della tela a raggi X, infatti, ha rivelato che sotto il disegno di Castore e Polluce, erano state precedentemente dipinte le due coppie di gemelli come le vediamo nel quadro della Wilton House.

Omero designa Castore domatore di cavalli mentre Polluce è detto pugno forte. Polluce infatti si distingueva per la sua abilità nello sport del pugilato. Nel III secolo a.C., Apollonio Rodio ce lo descrive con queste intense parole:

URL: Il Cielo di Dicembre

| |

... il Tindaride,assomigliava all'astro che ha i raggi più belli,quando si leva al crepuscolo. E così splendidoera l'eroe figlio di Zeus, con le guance fioritedi leggera peluria e gli occhi splendenti,ma la forza e il vigore di una belva.(Apollonio Rodio, Argonautiche, II, 40-45) |

|

.jpg) fig.14 |

Il talento di Polluce nel pugilato è evidenziato in un incontro che trovò ampia risonanza in illustri poeti antichi, fra i quali Apollonio Rodio, Pindaro e Teocrito, e che avvenne quando il figlio di Zeus partecipò insieme al fratello alla spedizione degli Argonauti. Durante il lungo viaggio, i cinquanta eroi capeggiati da Giasone, giunsero nel paese dei “Bebrici dai capelli sempre lunghi”, come li indica Teocrito. Il loro condottiero si chiamava Amico, ma non aveva nulla a che fare con l’amicizia. Il poeta ce lo descrive come un…

… uomo eccezionale, terribile a vedersi, con le orecchie ammaccate dai duri pugni; il petto enorme e la schiena larga si arrotondavano di carne ferrea, quasi fosse un colosso sbalzato, nelle sue solide braccia, sotto la punta delle spalle, i muscoli si sollevavano come pietre tonde che, voltolando, un fiume in piena leviga con i suoi grandi gorghi. (Teocrito, Carme XXII, 44-50)

Si trattava dunque di un avversario pericoloso, ma soprattutto inclemente; chiedeva a tutti gli stranieri che mettevano piede nella sua terra, di battersi con lui prima di andarsene: pena l’uccisione. Polluce si offrì a nome dei compagni e, fasciatosi le mani con robuste strisce di cuoio come si usava allora, ebbe con Amico un scontro cruento e prolungato, caratterizzato da colpi violentissimi: i pugili sputavano sangue, riportavano “crudeli ferite intorno alla bocca e alle mascelle”, Polluce ad un certo punto lo “colpì col pugno sopra il centro del naso, al sopracciglio, e gli scorticò tutta la fronte fino all’osso”. Fino a quando gli diede il colpo finale che val la pena leggere con le parole incisive di Apollonio:

| |

Allora Amico si alzò sulle punte dei piedi,tese il corpo come fa il macellaio per uccidere il bove,e calò su Polluce la mano pesante, ma quelloinclinò il capo e sostenne l'assalto, ricevendo appena alla spallail colpo; poi, fattosi sotto e muovendosi cauto,lo colpì forte sopra l'orecchio e gli spezzò l'osso dentro.Cadde per il dolore in ginocchio: i Minii gettarono un grido,mentre in un attimo solo la vita lasciava quel corpo.(Apollonio Rodio, Argonautiche, II, 91-99) |

L’episodio chiave che invece caratterizza il gemello Castore, vede protagonisti entrambe i fratelli, ma si conclude con la morte di Castore, la quale diviene il motivo della consacrazione dei gemelli alla volta celeste.

Occorre prima chiamare all’attenzione un particolare dei due personaggi lasciato finora implicito: trovandosi Polluce nell’uovo generato da Leda dopo essersi unita con Zeus, e Polluce in quello appartenente alla sua unione con Tindaro, ne risultò che Polluce era immortale, in quanto figlio di una divinità, mentre Castore, di semenza umana, era mortale. Come ci tramanda Igino infatti:

… Polluce aveva ricevuto da Giove una stella che a Castore non era stata concessa, in quanto Giove diceva che quest’ultimo e Clitennestra erano nati dal seme di Tindaro, mentre Polluce ed Elena erano figli suoi… (Igino, Miti, 80)

La storia che ospita la morte di Castore, ha sostanzialmente due versioni, seppure in ciascuna le varianti siano molteplici: una narra il rapimento da parte dei Dioscuri di due giovani donne già promesse in spose ai loro cugini, e l’altra la razzia che fecero di una mandria di buoi anch’essa proprietà dei cugini. I cugini oggetto della prepotenza dei Tindaridi erano Ida e Linceo ed erano anch’essi gemelli, figli di Afareo, a sua volta fratello di Tindaro.

Tindaro e Afareo avevano anche un altro fratello di nome Leucippo, il quale era padre di due fanciulle bellissime, come ci tramanda Apollodoro e ci informa anche che una, Febe, era sacerdotessa di Atena, la dea della sapienza e l’altra, Ilaira, era invece serva di Artemide, la dea della caccia.

Avvenne che i figli di Leda si invaghirono delle giovinette, le quali da tempo erano fidanzate con Ida e Linceo ed erano ormai prossime alle nozze. Il matrimonio imminente tuttavia non servì a distogliere né Castore né Polluce dalla brama di averle per sé e così, senza farsi alcuno scrupolo, montarono sui cavalli veloci e le rapirono.

| Nel quadro del 1618, intitolato “Il ratto delle Leucippidi” (Fig. 15), Rubens ripercorre con vigoroso dinamismo la scena del rapimento delle ragazze: Polluce, dal mantello color porpora, monta un saldo cavallo scuro, la cui immagine però tende, forse volutamente, a perdersi nel contesto cupo in cui è inserita – l’armatura metallica di Polluce, il cielo plumbeo – così che il figlio di Zeus, più che a cavallo sembra scendere dal cielo durante il suo atto di sollevare una delle figlie di Leucippo; Castore invece, con la barba e a torso nudo, è appena sceso dal suo cavallo bianco che Rubens ha dipinto imbizzarrito, contrapponendolo al movimento discensionale del Tindaride il quale, da un lato sta aiutando il fratello a caricare la sua ragazza, e dall’altro sta sostenendo l’altra figlia di Leucippo che tenta di opporsi gettandosi a terra. Grazie al sapiente intreccio di movimenti, gesti e sguardi ascensionali e discensionali, Rubens ha creato un quadro che pare vivo tanto l’effetto dinamico è enfatizzato. Alle briglie del cavallo di Polluce infine, si stringe sporgendosi un putto alato, che altri non è se non Cupido. La presenza di Cupido all’interno della rappresentazione, offre lo spunto per accennare alla tradizione del matrimonio spartano che, proprio in virtù di questo episodio dei Dioscuri, avveniva per rapimento.

Possiamo andare all’origine di questa usanza ascoltando le parole che Linceo rivolge ai suoi cugini. Quando infatti i gemelli fuggirono con le figlie di Leucippo, i promessi sposi si lanciarono all’inseguimento.

Ma quando raggiunsero la tomba del defunto Afareo, tutti insieme balzarono dai carri gli uni contro gli altri, gravati delle spade e degli scudi concavi. Allora Linceo parlò, gridando forte di sotto l’elmo: «E’ incredibile! Perché desiderate la battaglia? Come mai per spose altrui siete violenti, e avete spade nude nelle mani? E’ a noi che Leucippo fidanzò le sue figlie, eccole, molto prima che a voi; a noi furono giurate queste nozze. Ma voi, agendo scorrettamente verso matrimoni altrui, con buoi e muli ed altre proprietà a quest’uomo avete fatto cambiar parere, con doni avete rubato le nozze» (Teocrito, Carme XXII, 141-153) |

fig.15 |

Stando a Teocrito, sembra perciò che il rapimento fosse stato preceduto da un atto di corruzione da parte dei Dioscuri nei riguardi del padre delle due future spose. E molto probabilmente all’epoca avveniva così. Ma il singolare rituale poteva realizzarsi anche senza alcun avvertimento. Significativo allo scopo è il racconto del viaggiatore e scrittore greco Pausania, vissuto nel II secolo d.C.:

A Sparta le donne tessono ogni anno un chitone per l’Apollo di Amicle e l’edificio in cui procedono a questa tessitura è chiamato Chitone. Nelle vicinanze c’è una casa che originariamente dicono fosse la dimora dei figli di Tindaro e che in un tempo successivo fu acquistata da uno spartano di nome Formione. A costui, si presentarono un giorno i Dioscuri in sembianze di uomini forestieri. Essi dissero che eran giunti da Cirene, gli chiesero di poter alloggiare in casa sua e lo pregarono di assegnare loro una stanza, quella cioè che avevano avuta molto cara quando ancora stavano tra gli uomini. Formione li invitò a prendere dimora in qualunque altra parte della casa gradissero, ma disse che non poteva assegnare loro quella stanza, poiché lì viveva sua figlia ancora vergine. Il giorno dopo era bell’e sparita quella vergine e così pure tutto l’abbigliamento della ragazza. Nella stanza si trovarono, invece, due statue dei Dioscuri, una tavola e, sopra questa, del silfio.(Pausania, 3, 16, 2-3)

AI ratto delle Leucippidi seguì un aspro duello fra Castore e Linceo per decidere le sorti definitive delle sorelle. Ancora Teocrito descrive intensamente la scena che si sta per aprire:

… e al centro venne Linceo, scuotendo la forte lancia sotto il bordo ultimo dello scudo; così parimenti agitò le estreme punte di asta Castore; ad entrambi ondeggiavano le chiome dei cimieri. Dapprima si affaticavano con le lance, mirando l’uno all’altro, dovunque vedessero un punto del corpo scoperto… (Teocrito, Carme XXII, 183-188)

fino a quando, feritisi entrambi, Linceo cercò riparo presso la tomba del padre Afareo, da cui osservava la contesa il fratello Ida…

Ma, balzatogli dietro, la larga lama gli spinse dritto tra fianco e ombelico il Tindaride; dentro, le interiora lacerava d’un tratto il bronzo; piegatosi in avanti giacque bocconi Linceo, e giù per le palpebre gli penetrò un sonno pesante. (Teocrito, Carme XXII, 201-204)

Ida, sconvolto alla visione del fratello ucciso, cercò vendetta e si scagliò contro Castore dopo aver divelto la stele dalla tomba, “ma Zeus intervenne: gli fece cadere dalle mani il rifinito marmo, e incenerì lui stesso con un fulmine fiammeggiante”.

Nell’Idillio di Teocrito, Castore non muore contrariamente a quanto vuole la tradizione mitologica. Il poeta infatti vuole evidenziare la prepotenza manifestata dai Dioscuri sottraendo le ragazze ai legittimi sposi; e, risparmiando la vita a Castore, li priva entrambi del tratto eroico tipico di chi si sacrifica. D’altra parte, una caratteristica che sin dall’inizio si è radicata nell’immagine dei gemelli in senso lato, è il loro carattere contraddittorio, la doppia identità custodita in ognuno di essi.

Commentando l’Idillio XXII di Teocrito, lo studioso Onofrio Vox sottolinea come “nella prima parte [duello fra Polluce e Amico] i Dioscuri figurano come difensori magnanimi e generosi delle regole ospitali, nella seconda [ratto delle Leucippidi] invece come arroganti trasgressori dei vincoli familiari e delle norme sociali relative al matrimonio e addirittura come omicidi sadici protetti dal padre Zeus”.

Ma è con la commovente descrizione di Pindaro, esimio poeta vissuto a cavallo del V-VI secolo a.C., che i Dioscuri sono stati eletti a occupare la volta celeste, illuminandosi in due stelle che portano il loro nome.

Nella sua decima Nemea, dove le Nemee erano le gare sportive in onore di Zeus che si svolgevano nel recinto del santuario della città di Nemea, Pindaro celebra la vittoria nella lotta di un certo Teeo, proveniente da Argo.

Dopo averne esaltato la città nativa, il vincitore e la sua ascendenza materna, il poeta conclude l’epinicio evocando il mito dei Dioscuri, qui lodati per la loro lealtà e dedizione. Particolare rilievo viene dato al sentimento di Polluce che, immortale qual è, non può sopportare di non rivedere mai più l’adorato fratello, e chiede al padre Zeus di concedere anche a lui la condizione dei mortali.

Come anticipato, anche in questo episodio i protagonisti sono, oltre a Castore e Polluce, i fratelli Ida e Linceo. Le due coppie di gemelli giungono stavolta a fatale contesa per la razzia che i Dioscuri hanno fatto di una mandria di buoi di proprietà dei loro cugini.

Pindaro, maestro nell’arte poetica, ci racconta come sono andate le cose con le sue mirabili parole:

Cambiando residenza ogni giorno, i Dioscuri vivono a turno presso Zeus, loro padre diletto, e nelle profondità della terra, presso le forre di Terapne: così partecipano di un comune destino. Polluce infatti ha scelto questa sorte, piuttosto che essere per sempre un dio e di abitare nel cielo, dopo che Castore cadde in battaglia: Ida, adirato per il ratto dei buoi, l’aveva trapassato con la punta della lancia d bronzo.

Spiando dal Taigeto, Linceo vide Castore appostato in un cavo tronco di quercia: di tutti i mortali Linceo fu quello che ebbe la vista più acuta. I due fratelli, Ida e Linceo, con rapido passo subito giunsero meditando senza indugio un grave delitto: ma essi, i due figli di Afareo, ne ebbero duro castigo da Zeus. Ben tosto infatti giunse il figlio di Leda, Polluce, inseguendoli. Essi si pararono contro presso il sepolcro del loro padre,

ne divelsero una pietra levigata, funebre ornamento, e la lanciarono contro il petto di Polluce. Ma non lo atterrarono né lo scossero, ché anzi a sua volta egli si lancia col giavellotto e ne affonda il bronzo nel fianco di Linceo. Zeus per parte sua vibra contro Ida la folgore, infuocata, fumigante: insieme bruciarono nella solitudine. E’ pericoloso per gli uomini venire a contesa con i più forti.

Allora il figlio di Tindaro, Polluce, rapido torna presso il suo forte fratello: lo trovò non ancora morto, ma ansimante nel brivido freddo. Fra i singhiozzi, versando calde lacrime, gridò con voce strozzata: “O padre Cronide, chi mi toglierà questo dolore? La morte, dammi la morte come a lui, ti prego. Non ha più valore la vita per chi ha perduto i suoi cari. Pochi sono i compagni fedeli nel dolore,

disposti a sopportare insieme la prova”. Quando ebbe parlato, Zeus gli venne vicino, fronte a fronte, e gli disse: “Tu sei mio figlio. Dopo di me si accostò a tua madre l’eroe che fu suo sposo e la fecondò del seme mortale di Castore. Ebbene, io ti concedo una libera scelta: se tu vuoi sfuggire alla morte e alla tetra vecchiezza, ed abitare l’Olimpo presso di me, insieme ad Atena e ad Ares dalla nera lancia,

questa dunque è la tua sorte. Ma se invece tu difendi tuo fratello, e in tutto vuoi avere parti uguali con lui, tu vivrai la metà del tempo sottoterra e l’altra metà nel palazzo del cielo, lucente di oro”. Così parlò Zeus, e Polluce non esitò nella scelta: ridestò l’occhio, poi rianimò la voce di Castore cinto di bronzo. (Pindaro, Nemea X, 55-91)

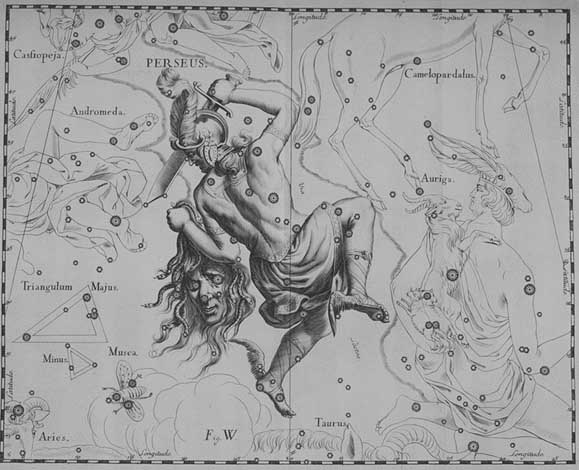

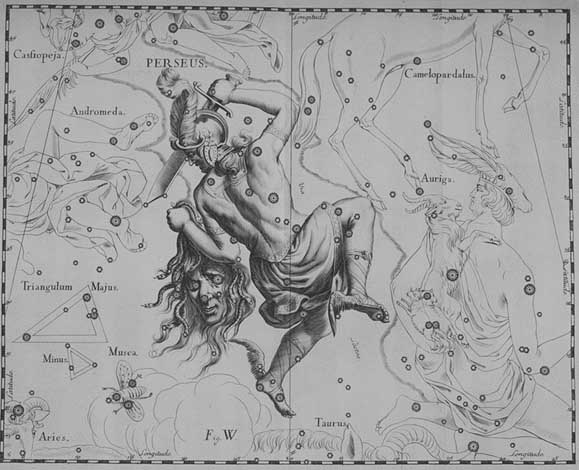

Dal volto unico e tuttavia doppi, impregnati di una scambievole identità contraddittoria, i gemelli sono legati in un desiderio eterno di inseparabilità e, abbracciati, li vediamo bambini nella tavola di Hevelius e gloriosi nel cielo notturno (Fig. 16).

| |

fig.16 |

|

CANE MINORE

|

Poche sono le testimonianze antiche riguardo alla piccola costellazione del Cane Minore. D’altra parte non da tutti era ritenuta una costellazione a sé.

Il mitografo e scienziato Hygino, ufficialmente bibliotecario di Augusto, ci riferisce che “alcuni pensano che appartenga ad Orione”.

Osservando la raffigurazione del Cane Minore nell’Uranographia di Hevelius (Fig. 17), lo troviamo posto fra i Gemelli e l’Unicorno (Monoceros) e alla destra di Orione. Per la verità non è così scontato che si tratti di un’estensione di quest’ultima costellazione, tant’è che spesso, come ci racconta sempre Hygino, lo si confondeva con la più rinomata ed ampia costellazione del Cane Maggiore, situato appena sotto l’Unicorno. Più che un’estensione, il termine più corretto sarebbe forse “seconda parte”.

Chi l’ha vista come una costellazione a sé, potrebbe aver sfruttato il suo levarsi sull’orizzonte prima del Cane Maggiore, una sorta di avviso a non farsi trarre in inganno o di suggerimento alla costellazione di simile geometria che sarebbe sorta di lì a poco. “Procione” infatti è la composizione delle parole greche pro e kynos, cioè prima del cane, e non è da confondersi con l’animale omonimo.

Dal punto di vista mitologico, essendo spesso confusa con la costellazione del Cane Maggiore, ne ha adottato sia l’identità che le vicende. Era in particolare il cane che seguiva Orione nelle sue battute di caccia e, in quanto cane da caccia possedeva gli attributi necessari al buon esito delle battute. |

fig.17 |

l poeta latino Manilio fa del Cane Minore il segugio che prepara le armi da caccia al Cane Maggiore in attesa del suo arrivo all’orizzonte, e descrive le virtù che infonde ai nascituri sotto le sue stelle:

| |

… lo spuntar di Procione, quando già il ventesimo settimogrado nel Cancro si trae fuori dai flutti verso il firmamento,non già le cacce attribuisce alle proprie creature, bensì gli strumentidel cacciare. Nutrire cuccioli dal fine odoratoe classificarne le razze dagli avoli, e le qualità per zone d’originee fabbricare reti e spiedi con su infissa una robustapunta e flessibili giavellotti dai nodi spianatie qualsiasi attrezzo pretenda ogni specialità di caccia praticataconcederà loro di costruire e di vendere per il proprio guadagno.(Manilio, Astronomica, V, 197-205) |

Teocrito, Carme XII, nota 3, p. 298

PERSEO

fig.6p fig.6p |

Siamo fortunati ad avere nei nostri cieli una figura come quella di Perseo (Fig. 6P). Chi ancora non lo conoscesse si accorgerà al termine del racconto che è rassicurante saperlo lì, tutte le notti dell’anno a vegliare su di noi. Fra le molteplici peripezie che hanno segnato la sua esistenza, resterà impresso il suo profondo senso della giustizia, da difendere sempre, senza indugio e anche con una buona dose di spavalderia.

Quella di Perseo è la storia di un giovane greco che divenne uno dei più grandi eroi della sua terra; le sue imprese sono state cantate, dipinte, scolpite, recitate. Tutte le forme dell’arte lo hanno ricordato per secoli, anche perché egli fu all’origine di una stirpe numerosissima ma soprattutto ricca di personaggi centrali in quello che è il popolatissimo mondo della Grecia mitologica: Eracle, i Dioscuri Castore e Polluce, e l’ammaliante Elena sono solo i più celebri fra i discendenti di Perseo.

Potremmo dire che la sua storia è molto vicina alle favole cui siamo abituati, come quelle dei fratelli Grimm, di Perrault, Andersen. Non mancano infatti principesse da salvare, re prepotenti da detronizzare, creature sinistre, mostri da sconfiggere, ma anche preziosi alleati e, come in tutte le favole che si rispettino, il lieto fine. |

|

Eppure Perseo, prima di essere l’eroe che la Grecia intera avrebbe celebrato affidando l’incarico ai suoi più illustri poeti o ceramisti, era un bambino che non doveva assolutamente nascere. Questa è la sua storia che, in sintonia al brillare perpetuo della costellazione, ci accompagnerà per capitoli nei primi mesi dell’anno a partire da gennaio.

I: La nascita

Tutto ebbe inizio in una delle numerose cittadelle fortificate sparse fra i monti assolati del Peloponneso; si trattava di Argo e il re che ne possedeva il trono, lo vinse dopo una lunga contesa col fratello gemello, divenuto invece il sovrano della vicina ma meno prestigiosa Tirinto: ad Acrisio di Argo e a Preto di Tirinto si deve l’invenzione dello scudo, arma di difesa ideata proprio a fronte del loro combattimento.

Erano passati ormai diversi anni da quel conflitto fra eredi e la vita scorreva tranquilla, senza mai rivendicazioni da parte di Preto, né attacchi da parte di altre genti. Un giorno però Acrisio rientrò al suo palazzo, adagiato sull’ampia pianura di Argo, con l’animo insolitamente cupo. Alzò gli occhi verso l’attigua collina di Larissa che insieme alle mura contribuiva a proteggere la città; a quell’ora il sole le dava l’ultimo saluto privandola dei suoi raggi il più dolcemente che poteva, ed era sempre incantevole fermarsi a guardare il ripetersi di quel congedo. Ma quella sera l’andarsene del sole gli fece per la prima volta paura. E nemmeno il baluardo naturale della collina lo faceva sentire al sicuro. Stava tornando da Delfi, la misteriosa città della Focide ai piedi del monte Parnaso, trecento chilometri a nord di Argo. Percorrere tutta quella strada sarebbe stata pura follia se non fosse che quello di Acrisio era stato un viaggio sacro. A Delfi infatti vi era l’oracolo più importante e frequentato della Grecia, quello di Apollo, il dio profetico per eccellenza, colui che aveva il potere di trasmettere il suo dono agli dèi e agli uomini. Nel santuario di Delfi dedicato alla divinità, Apollo parlava ai pellegrini attraverso una sacerdotessa conosciuta come la Pizia, dall’antico nome della città che era Pito. Il fedele che interrogava la divinità non poteva assistere al momento del responso, ma vi erano sacerdoti preposti all’intermediazione fra lui e la Pizia: ella dopo aver bevuto alla fonte magica Cassotide e aver masticato foglie di lauro, la pianta sacra ad Apollo, si abbandonava a un’estasi mistica che la metteva in contatto col dio finché, febbricitante e invasata, pronunciava il vaticinio. I sacerdoti accanto a lei lo trascrivevano in esametri e lo riferivano al viandante che attendeva fuori. Anche Acrisio come tanti prima di lui e ancora tanti altri dopo, si recò al tempio. Era fondamentale per lui sapere se il futuro gli avrebbe riservato dei figli maschi per garantire la sovranità alla sua stirpe. Quando i sacerdoti gli si presentarono davanti col responso, gli dissero quanto il dio aveva profetizzato:

da sua figlia sarebbe nato un figlio che lo avrebbe ucciso. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.1)

Un figlio che lo avrebbe ucciso… Un figlio di sua figlia… Durante la lunghissima strada del ritorno, nella sua mente si ripeteva all’infinito quella sentenza. Danae, l’unica creatura che possedeva, purtroppo femmina, eppure così amabile e motivo di orgoglio per lui, avrebbe generato il suo assassino. Giunto a palazzo, era assorto proprio su questo pensiero quando ella gli corse incontro e lo abbracciò. Ma per la prima volta Acrisio non ricambiò il gesto con l’intensità che gli era solita, e si limitò a cingere fugacemente la fanciulla con braccia prive di vigore. Danae lo interpretò come un segno di stanchezza dopo un viaggio tanto impegnativo, ma Acrisio era invece altrove con la testa, progettava…

Le settimane passavano e il terrore dell’oracolo non lo lasciava in pace di giorno e la notte lo tormentava con sogni macchiati di sangue, finché giunse il momento in cui decise di allontanare una volta per tutte la maledizione:

Acrisio fece costruire sotto terra una camera di bronzo e vi teneva prigioniera Danae. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.1)

Un visitatore di Argo vissuto agli inizi del II secolo d.C. raccontò che,

tra gli altri monumenti che in Argo sono notevoli c'è una struttura sotterranea sulla quale stava quella stanza di bronzo che Acrisio aveva fatto costruire per custodirvi la figlia e che Perilao, quando fu tiranno, fece distruggere. (Pausania, Viaggio in Grecia, 2.23.7)

Prima di scomparire per sempre tuttavia, questa prematura tomba metallica fece in tempo a sorvegliare l’innocente Danae per alcuni anni. La principessa non ricevette nessuna spiegazione quando un giorno si vide condurre da uno dei servi in quel posto sconosciuto, perfettamente ermetico; riceveva soltanto la visita quotidiana della nutrice per il breve tempo del pasto; per il resto era immersa nella più totale oscurità accompagnata dall’acustica compressa dell’eco del suo pianto; Danae si sforzava di comprendere il motivo di una simile azione ma inutilmente, ed era ben lungi dall’immaginare che così facendo il padre intendeva evitare che la figlia procreasse. Aveva solo potuto constatare che Acrisio dal giorno in cui era tornato da Delfi non era più lo stesso. Diverse volte aveva tentato un dialogo con lui per capire cosa gli stava succedendo, ma il re non concedeva dichiarazioni seppur tuttavia la invitasse a non stare in apprensione. Laggiù, al posto del sole, era la somministrazione del pasto che scandiva il trascorrere del tempo. Ma una notte, o forse un giorno chi lo sa, Danae fu sorpresa da un luccichio crescente che proveniva dal soffitto. D’istinto pensò che la sua reclusione fosse finita e finalmente qualcuno stesse aprendo la botola per liberarla; ma subito dopo si accorse che non era luce quella che filtrava, bensì pioggia! Una fitta pioggia si stava riversando su di lei. Come poteva mai piovere in una camera ricoperta dal corpo freddo della terra? Ma quasi non finì la domanda che i suoi occhi, ormai disabituati al chiaro, furono rapiti da una magia di luci ambrate che per un gioco di riflessi venivano sprigionate dalle pareti di bronzo, mentre la pioggia si rivelò essere acqua d’oro che la investiva copiosa. La gelida dimora si trasformò in un ambiente caldo e confortevole.

Non umana esperienza era quella, ma solo un dio poteva compiere opere simili, e Danae lo sapeva. Questo dio non poteva che essere il dio della pioggia, colui che manda i cieli in mille pezzi col fragore dei tuoni e lo crepa con guizzi di luce: questo dio non poteva che essere Zeus! In questo modo il signore degli dèi scelse di manifestarsi alla figlia del re di Argo; con la sua luce le diede calore, con la sua pioggia aurei baci.

Uno dei massimi tragici greci dedicò attraverso le voci del coro della sua Antigone, versi solenni al momento che Zeus aveva stabilito:

|

Anche Danae soffrì di lasciare la luce del cielo, chiusa entro cella di bronzo, prigioniera di sepolcrale talamo. E pur era d'onorata progenie, o figlia o figlia, e in grembo serbava il rampollo di Zeus, che pioggia d'oro fecondò. (Sofocle, Antigone, 944-950) |

Proprio così: il dio delle nubi lasciò Danae col battito di una nuova vita. E a tempo debito nacque il bambino che non doveva nascere.

Perseo era il suo nome e con la complicità della nutrice, Danae lo allevò, compensando con la voce e il calore del proprio corpo le tenebre che li avvolgevano. Così il piccolo crebbe senza timori, rassicurato dalla presenza della madre e dal privilegio di essere un figlio divino.

(continua il prossimo mese)

Ilaria Sganzerla |

Bibliografia:

- Inni Omerici, Ed. BUR, 2000

- Carmi di Teocrito e dei poeti bucolici greci minori, Classici UTET, 1997

- Le Garzantine Simboli, Ed. Garzanti, 2004

- Apollonio Rodio, Argonautiche, Ed. BUR, 1986

- Pausania, Viaggio in Grecia, III Laconia, Ed. BUR, 1999

- Pindaro, Canti, Fabbri Editori, 1995

- Caio Giulio Hygino, Fabulario delle stelle, Ed. Sellerio, 1996

- Manilio, Il Poema degli Astri, Volume II, Libri III-V, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

- Apollodoro, I Miti Greci, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore, 1996

- Pausania, Viaggio in Grecia, II Corinzia e Argolide, Ed. BUR, 1999

- Sofocle, Antigone, Edipo Re, Edipo a Colono, Ed. BUR, 2004

|

|

fig.11

fig.11 fig.12

fig.12.jpg) fig.13

fig.13.jpg) fig.14

fig.14 fig.15

fig.15 fig.16

fig.16 fig.17

fig.17 fig.6p

fig.6p