| |

CANE MAGGIORE

La costellazione del Cane Maggiore era chiamata presso gli antichi semplicemente il Cane. Questo perché a sua volta la costellazione del Cane Minore si chiamava Procione, e non c’era pertanto possibilità di equivoco. Il cane simboleggiato in cielo non è univocamente identificato; diversi infatti sono i cani associati a questo gruppo di stelle ma, per la sua collocazione rispetto alle altre costellazioni, è comunemente ricordato come l’amico fedele del cacciatore Orione.

Il poeta romano Manilio infatti lo descrive così:

| Gli sta [a Orione] alle calcagna il Cane, disteso in corsa sfrenata, di cui nessun astro sopravviene più violento alla terra né più gravoso si ritira.(Manilio, Astronomica, I, 396-399)

E se osserviamo la tavola di Hevelius (Fig. 1), il Cane Maggiore è raffigurato al seguito di Orione, di cui sono visibili le gambe e la spada.

Dal mitografo Hygino, apprendiamo appunto che:

Per alcuni (…) era il cane di Orione, per cui, a causa della sua passione per la caccia, anche il suo cane fu messo tra gli astri assieme a lui. (Hygino, Poeticon Astronomicon)

Presso gli antichi, per i quali astronomia e astrologia erano due discipline ancora fuse, al Cane Maggiore si imputavano effetti violenti sulla Terra, violenti nel senso di a forte impatto. Le parole di Manilio riportate prima ce ne hanno dato cenno e interessante è il rilievo che il poeta dà in tale accezione alla costellazione. Ben sedici versi sono riservati nel I libro al Cane Maggiore, ricordato proprio per la sua potente influenza sulla natura. Riprendendo il verso 399, Manilio lo evoca così: |

fig.1 fig.1 |

|

Ora sorge tra brividi di freddo, ora abbandona vuota alla vampa solare la volta abbagliante del cielo; così spinge il mondo in due sensi e produce opposti gli effetti. Quanti l’osservano sorgere, allorché si ripresenta al suo primo levarsi, di su le vette elevate della montagna del Tauro, dichiarano gli esiti vari delle messi e l’evolversi delle stagioni, quale benessere sopraggiunga, quanto grande concordia sociale. Guerre suscita e pace riconduce e in modi variati ritornando, a seconda dello sguardo, così sollecita il mondo e lo governa col suo atteggiamento. (Manilio, Astronomica, I, 399-406) |

Ma nel Cane Maggiore il mito ricorda anche la sua stella più brillante, che è anche la più luminosa del cielo. Si tratta di Sirio che in verità, anticamente indicava tutta la costellazione. Quando il gruppo di stelle tramutò il suo nome in quello attuale, Sirio venne chiamata la Canicola, ossia il piccolo cane, dal latino canicula, diminutivo di canis. Da allora, la parola canicola è entrata nel linguaggio comune per alludere ad una grande calura o al periodo più caldo dell’anno. Il motivo di tale associazione è astronomico; duemila anni fa, infatti, il solstizio d’estate coincideva proprio con la levata di Sirio, che si trovava sulla longitudine del Cancro.

Sirio, o il Cane Maggiore, era dunque nell’antichità una costellazione tutt’altro che insignificante; essa segnava l’inizio dell’estate e con le belle parole del poeta greco Esiodo, vissuto nell’VIII secolo a.C., possiamo assaporare l’arrivo della sempre gradita calda stagione:

Quando il cardo fiorisce e posata su un albero la cicala canora senza sosta diffonde l'acuto frinire di sotto le ali, è giunto il tempo della spossante estate; ben pingui sono le capre e ottimo è il vino. La femmina è lasciva e fiacco è l'uomo, ché Sirio asciuga le ginocchia e il capo, e la pelle è secca per il calore. (Esiodo, Opere e Giorni, 582-588) |

Sempre Manilio, che ha dato un contributo poetico notevole alla costellazione, è tutto concentrato a trasmettere il vigore indomabile di Sirio. Egli chiama all’attenzione il potere inaridente considerando le piante e le erbe, e prosciugante considerando il mare sotto il nome di Nettuno:

|

(…) latra la Canicola e imprigiona nel suo fuoco e raddoppia l’incendio del sole. E come essa appicca alla terra questa fiaccola ed emette i suoi raggi, lotta il globo contro il suo incenerimento e del destino finale ha saggio, e langue Nettuno nell’abbraccio delle onde, e la loro verde linfa defluisce dal bosco e dalle erbe. Ogni essere vivente ha desiderio di pellegrine contrade e il mondo sente il bisogno di un altro sé; la natura s’ammala di propri morbi, oppressa da calure eccessive e sta pur vivente su di una pira: così gran bollore di tra le stelle si riversa ed è come se tutte fossero in un unico flusso di fuoco (Manilio, Astronomica, V, 207-217) |

L’importanza di Sirio dal punto di vista astronomico, è da ricercarsi però in Egitto, poiché lì il solstizio estivo coincideva con la crescita del Nilo, a sua volta dispensata dalla dea Iside-Cane e segno dell’inizio del nuovo anno agricolo. Hygino ci riferisce che inizialmente fu Iside a volere Sirio nel firmamento, ed il nome della stella coincideva con quello della dea egizia. In seguito però, venne chiamata Sirio, per la sua impareggiabile luminosità. La sua etimologia, ancora incerta, sembra essere babilonese e significherebbe Stella dell’arco.

CANCRO

|

Guardando la tavola di Hevelius raffigurante la costellazione del Cancro (Fig. 2), si rimane sorpresi nel constatare che non vi è raffigurato un granchio, come lascerebbe supporre l’etimologia latina cancru, bensì un gambero.

Per capire il motivo di tale rappresentazione bisogna andare più indietro nel tempo e fare riferimento alla parola greca karkinòs che significa appunto gambero, e dalla quale successivamente ha tratto origine la parola latina cancru.

In realtà però, i due crostacei non sono poi così dissimili, possedendo entrambe l’attributo distintivo delle chele; ed in effetti la parola greca karkinòs viene tradotta talvolta come gambero, talvolta come granchio.

Probabilmente Hevelius ha voluto riprodurre nella sua stampa la creatura iniziale.

Greca è anche la mitologia associata alla costellazione. In particolare, è legata alla storia di Ercole, o Eracle per i Greci.

Il granchio appare nella seconda fatica dell’eroe, quando questi deve affrontare il terribile mostro che abita la palude di Lerna, città dell’Argolide affacciata sul mare. |

fig.2 |

Il mostro da abbattere è l’idra che letteralmente significa serpente d’acqua ed è anch’esso presente fra le costellazioni. La sua uccisione richiese forza e astuzia, poiché il serpente possedeva nove teste o addirittura cento secondo alcune fonti, le quali se mozzate, ricrescevano duplicate. Come ci racconta lo stesso Ercole ricordando l’impresa:

Quello si rigenerava dalle sue stesse ferite, e delle cento teste che aveva, non ce n’era una che si potesse mozzare senza che sul collo, più sano di prima, due gliene succedessero. (Ovidio, Metamorfosi, IX, 70-72)

l combattimento fu sfibrante e avvilente e, come se non bastasse, a complicare la situazione fuoriuscì dalla terra un granchio di proporzioni gigantesche che, come ci narra il mitografo Apollodoro vissuto nel II secolo d.C., si scagliò contro l’eroe:

Un granchio enorme venne in aiuto dell’idra mordendo il piede di Eracle, ma Eracle lo uccise. (Apollodoro, Biblioteca, II, 5, 2)

Proprio alla sua uccisione, dobbiamo la presenza in cielo del granchio come costellazione. Esso era stato inviato da Era, Giunone per i Romani. La dea, che è la consorte “ufficiale” di Giove, odiava infatti Ercole con tutte le sue forze, poiché egli era il figlio nato dall’unione di Giove con Alcmena, la regina di Micene. Egli era dunque il frutto di un tradimento, ed Era glielo rinfacciò crudelmente per tutta la vita, benché non ne fosse responsabile. Giunto al termine dei suoi giorni, tutti caratterizzati da prove davvero disumane, il figlio divino si rivolse, straziato da una nuova tortura, al padre olimpio, con queste parole:

|

Oh, che grandi mostri ho abbattuto che nessun re mi ha ordinato di abbattere! Mi ha incalzato il valore peggiore di Giunone. Ma a che giova avere reso impavido il genere umano? Gli dèi non hanno pace: la terra tutta ripulita vede nel cielo qualunque cosa abbia temuto: Giunone ha trasferito le belve. Il cancro abbattuto gira intorno alla zona torrida e si volge come astro della Libia e ne matura le messi. (Seneca, Ercole sul Monte Eta, 61-68) |

Ed il cancro infatti lo ritroviamo in cielo per volere di Giunone, insieme ad altre “belve”, come le chiama Eracle, tanto che la terra, si dice, è stata letteralmente “ripulita” da esse.

Hygino, vissuto nel I a.C., ci riassume come è avvenuta la trasformazione del granchio in costellazione, sottolineando il posto speciale che riservatogli.

Si dice che Giunone l’ha messo tra le stelle per un atto di riconoscenza, in quanto, al tempo in cui Ercole combatté contro l’Idra di Lerna, esso sbucò dalla palude per afferrargli il piede e morderlo. Per cui Ercole adirato lo uccise. Però Giunone lo volle collocare in cielo a far parte delle dodici costellazioni che sono occupate principalmente dal percorso del sole. (Hygino, Poeticon Astronomicon)

TORO

Forse pochi lo sanno, ma la costellazione del Toro (Fig. 11) custodisce le radici mitiche del continente in cui abitiamo: l’Europa. Prima di essere la bellissima terra i cui colori si rincorrono in una fantasia di paesaggi cangianti, la cui storia plurimillenaria artisti senza pari hanno imprigionato in capolavori unici fatti di tele e marmi, Europa era solo una fanciulla. Certo, una fanciulla di stirpe reale, ma senza vicissitudini particolari come probabilmente ci si aspetterebbe pensando a un nome geografico. Ciò che in realtà aveva in comune col continente a cui avrebbe dato il nome, era la sua bellezza dirompente, impetuosa, tanto che Europa pareva più simile a una dea che non a una creatura mortale. Tiro, in Fenicia, era la sua città natia mentre il sovrano Agenore era suo padre.

Tutto ebbe inizio un giorno, quando l’aurora ormai stava per incedere. Europa dormiva e Venere, volutamente in quegli ultimi frammenti di notte, iniettò nel sonno della principessa uno strano sogno, incomprensibile alla mente umana ma che, per il momento in cui era giunto, non passava inosservato. Si diceva infatti che i momenti precedenti l’alba fossero i depositari dei sogni che si avverano.

|

fig.11 fig.11 |

Europa credette che due continenti combattessero per lei, l’asiatico e quello di fronte; avevano aspetto di donne. Di esse l’una aveva sembianze da straniera, l’altra somigliava a un’indigena, e teneva stretta più forte sua figlia, diceva che l’aveva generata e allevata lei stessa. L’altra con la forza delle sue mani robuste la trascinava senza opposizione, poiché, diceva, era destino, per volere di Zeus egioco, che le toccasse in dono Europa. (Mosco, Europa, 7-15)

L’Asia nella storia greca è stata fin dall’inizio il nemico numero uno di questa terra. Omero con la guerra di Troia dà un avvio mitico ad una rivalità concreta, destinata a protrarsi nei secoli: Micene, capeggiata da Agamennone, era insieme a Sparta – terra natale di Elena – la città simbolo della Grecia, mentre Troia sulla sponda opposta dell’Egeo costituiva la porta d’ingresso dell’Oriente. Gli scontri più famosi si hanno a partire dal V secolo a.C. Dalla battaglia di Maratona del 490 a.C., quando Milziade sconfisse l’immenso esercito persiano di Dario, a quella di Salamina dieci anni dopo e a distanza di un altro anno quella di Platea, dove a perdere fu Serse, il figlio di Dario, si arrivò alla vittoria definitiva sulla Persia con Alessandro Magno, ma bisognò attendere più di centocinquant’anni.

Ecco dunque che Europa era metafora di una terra contesa da due continenti apparsi nelle sembianze di due donne, l’una che incarnava l’Oriente e si chiamava Asia, la quale ne rivendicava l’origine (la Fenicia infatti era in Asia), l’altra, straniera, che rappresentava l’Occidente e che ancora non possedeva un nome. Chi l’avrebbe avuta per sé? Vi era un destino nelle sorti di quella fanciulla, un destino deciso dal padre degli dèi, Zeus, e dunque un destino infallibile: Europa sarebbe appartenuta alla donna occidentale e a lei avrebbe donato il suo nome. La messa in opera del volere divino sarebbe iniziata lo stesso giorno in cui la principessa fenicia ebbe il sogno. Europa si svegliò di soprassalto intimorita e confusa.

“Chi dei celesti mi inviò tali visioni? Quali sogni, mentre fra le coltri del letto, nella mia camera, riposavo così dolcemente, quali sogni mi hanno sconvolta? Chi era quella straniera che ho vista nel sonno? Che desiderio di lei m’ha preso il cuore! Anche lei, come mi ha abbracciata affettuosamente, e mi ha guardata come sua figlia! Possano i beati darmi buon compimento al sogno!” (Mosco, Europa, 21-27)

La figlia di Agenore provò dunque istintivamente attaccamento alla donna straniera, quella occidentale, e a farle incontrare avrebbe pensato Zeus. Europa infatti possedeva uno splendore magnetico, celeste se fosse stata una dea. E nell’età mitica degli dèi greci, ogni donna che incarnasse la bellezza senza pari, la dolcezza di una vergine e la sensualità di un’amante, era destinata prima o poi a giacere con un dio. Quella mattina Europa andò a raccogliere fiori nei prati adiacenti il mare, in compagnia delle sue amiche di sempre. Non fu un caso che il fiore che raccolse lei fosse una “rosa di fuoco” come la chiama il poeta Mosco. La rosa rossa, si sa, è il simbolo per eccellenza della passione. E proprio alla vista della fanciulla che teneva fra le mani l’emblema dell’amore, Zeus fu colto da un desiderio struggente. Non senza l’intervento di Venere però, l’unica in grado di avere potere su tutti, anche sul signore dell’Olimpo.

Maestà ed amore non vanno molto d’accordo, non possono convivere. Perciò, lasciato lo scettro solenne, il padre e signore degli dèi, colui che ha la destra armata di fulmini a tre punte, che con un cenno fa tremare il mondo, assume l’aspetto di un toro e mescolatosi alle giovenche mugge e gironzola, bello, sul tenero prato. (Ovidio, Metamorfosi, II, 846-851)

La scelta di Zeus di trasformarsi in toro per conquistare la ragazza non richiede molte spiegazioni. Tuttavia è bene non limitarsi alle sole interpretazioni maliziose, per non rischiare di volgarizzare un mito che porta invece con sé significati importanti. Il toro infatti è sì il simbolo della virilità, ma non bisogna dimenticare che nell’antichità, è anche il simbolo della fertilità, colui che genera la vita. E dunque, se un continente doveva diventare grande, era indispensabile garantire una discendenza, e che fosse degna di tale eredità. La trasformazione di Zeus in toro sta a significare perciò che l’unione che avverrà non sarà sterile, né limitata al puro piacere fisico. E sarà infine una unione dove l’ideale greco della bellezza non mancherà:

Il colore è proprio quello della neve non calcata dalla pianta di un duro piede, non sciolta dall’Austro piovoso. Il collo è rigonfio di muscoli, dalle scapole pende la giogaia. Le corna, è vero, sono piccolette, ma così ben fatte che potresti sostenere che son fabbricate a mano, e sono più diafane di una gemma pura. Niente di minaccioso nella fronte, e lo sguardo non mette paura. Un muso tutto pace. (Ovidio, Metamorfosi, II, 852-858)

La mansuetudine di questo toro e il suo manto candido attirarono Europa che provò subito stupore e affetto per un animale così bello. Attraverso le carezze della ragazza corrisposte da una tenera sottomissione del dio dal mutato aspetto, Zeus conquistò la fiducia di Europa e, piegate le ginocchia, le comunicò in tal modo l’invito a salire su di lui. Europa si adagiò sulla grande schiena candida e, prima che potesse ripensarsi, il dio si affrettò verso il mare.

Il toro, toccata la costa, proseguì la corsa come un delfino, marciando sulle ampie onde con gli zoccoli asciutti. Allora, al suo passaggio, si rabboniva il mare, mostri marini guizzavano tutt’intorno, dinanzi ai piedi di Zeus, lieto piroettava il delfino dalle profondità sopra l’acqua; le Nereidi affioravano su dal mare e, tutte sedute sulle schiene dei mostri, si disponevano in file. E lo stesso Scuotiterra dal cupo fragore, in superficie, appianando le onde, guidava per la strada marina il fratello. Attorno a lui si radunavano Tritoni, marini trombettieri dal grave timbro, che nelle loro conchiglie slanciate intonavano un’aria nuziale. Lei, seduta sul dorso bovino di Zeus, con una mano teneva il lungo corno del toro, con l’altra le pieghe purpuree della veste, perché non strisciasse e fosse bagnata dall’acqua immensa del mare grigio: sulle spalle si gonfiava il peplo lungo di Europa, come la vela di una nave, e rendeva leggera la fanciulla. (Mosco, Europa, 113-130)

Lo Scuotiterra è Poseidone, il dio del mare e fratello di Zeus. E’ chiamato Scuotiterra perché prima che Zeus lo proclamasse sovrano degli abissi marini, si diceva vivesse sottoterra e fosse il responsabile dei terremoti. Se la traversata del mare è descritta come un viaggio portentoso, traboccante di blu miscelato ora allo smeraldo ora alla schiuma opalina delle onde, dove tutte le creature marine accorrono ad accompagnare Zeus e la sua futura sposa in un giubilo di danze e musiche, non altrettanto solare si sentiva Europa. Voltatasi indietro, non vedeva infatti più la costa fenicia…

| |

Ancora amorosa di fiori sul prato elaborava il serto delle Ninfe quando non vide che stelle e onde, e luce della notte. (Orazio, Odi, III, 27, 29-32) |

Ecco allora che dubbio e timore presero il posto dell’euforia iniziale.

“Sei forse un dio? Degli dèi, almeno, sono degne le tue azioni: né i delfini marini marciano sulla terra, né i tori marciano nel mare, tu invece a terra e per mare ti slanci senza paura, gli zoccoli ti fanno da remi”. (Mosco, Europa, 140-143)

Europa improvvisamente era di nuovo confusa, spaventata, come quando poche ore prima il sogno l’aveva svegliata di soprassalto. Al largo di una distesa d’acqua surreale, non distingueva più cosa fosse autentico e cosa illusione.

| |

Coglievo fiori nuovi, andavo sulle onde: cosa è vero? Se ora mi portassero davanti l’orribile giovenco del mio odio io come lo dilanierei col ferro, romperei le sue corna di prodigio e di mostro, e l’ho amato, molto amato. (Oriazio, Odi, III, 27, 42-48) |

Questi erano i pensieri che si agitavano nel cuore di Europa, tanto che in pochi istanti arrivò a odiarsi per l’assurdo slancio che l’aveva condotta verso il toro. Di una maledetta seduzione di cui non si era resa conto si incolpava la ragazza, piangendo. Ma a quel punto, gli dèi che l’avevano scelta, si fecero avanti; prima colei che le aveva instillato il sogno, la dea nata dal mare, la quale apparve a Europa in tutta la sua magnificenza e alla quale rivolse parole amabili e solenni in cui il suo destino stava racchiuso.

| |

E Venere era presso sorridendo insidiosa ai lamenti, con il Figlio dall’arco lento. Poi, finito il gioco, disse: “Frena i furori e le battaglie, quando verrà il toro del tuo odio porgendoti le corna da percuotere. Tu non lo sai di essere la sposa di Giove, l’invincibile: impara a portare un destino di grandezza. Uno spicchio del mondo avrà il tuo nome”. (Orazio, Odi, III, 27, 66-76) |

Poi Zeus, il supremo, svelò all’amata qual era il suo volere.

“Coraggio, fanciulla. Non temere i flutti marini. Sono Zeus in persona, anche se da vicino sembro essere un toro, poiché è mio potere apparire come voglio. Il desiderio di te mi ha spinto a traversare tanto mare in sembianze di toro. Ti accoglierà Creta tra poco, che ha nutrito anche me; là le tue nozze avverranno: da me genererai figli illustri che saranno tutti sovrani fra i mortali”. Così disse; e si compì quanto aveva detto. Appariva davvero Creta, Zeus riprendeva di nuovo il suo aspetto, le sciolse la cintura, e le Ore preparavano il suo letto. Lei, fino allora vergine, divenne subito sposa di Zeus, e partorì figli al Cronide, e così subito diveniva madre. (Mosco, Europa, 154-166)

Europa divenne madre di sovrani giustissimi: Minosse, Radamante e Sarpedone. E in un solo giorno ella attraversò le tappe stabilite per le figlie femmine: vergine, donna e madre. Zeus invece volle ricordare quell’avvenimento dal quale “uno spicchio di mondo” sarebbe diventato la culla della civiltà occidentale, affidando il toro immacolato all’eternità di una costellazione.

fig.12 fig.12 |

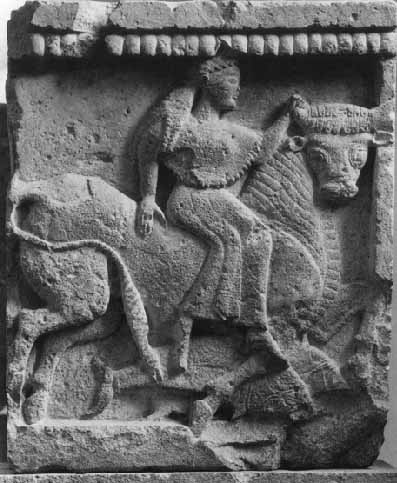

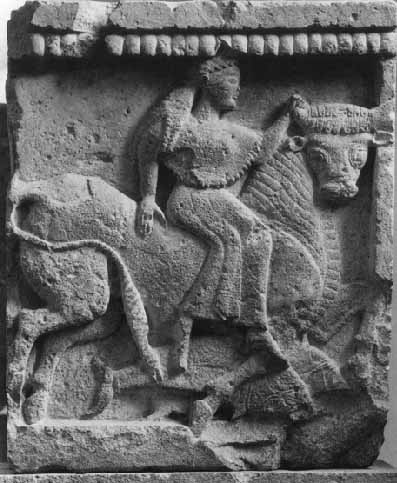

l mito di Europa è molto antico. E’ sicuramente anteriore all’VIII secolo a.C. dato che lo troviamo citato nell’Iliade. Dalle testimonianze letterarie che ci sono giunte, sappiamo poi che inizialmente Europa rappresentava solo la Grecia continentale, mentre fu a partire dal V secolo a.C. che passò a designare l’intero continente. Una delle raffigurazioni cronologicamente più lontane del mito risale al VI secolo a.C. e proviene dalla città sicula di Selinunte, a quel tempo una delle colonie greche più prosperose (Fig. 12).

Si tratta di una delle sei metope che costituivano il cosiddetto tempio Y o “delle piccole metope”. Le metope sono le pietre quadrangolari che, alternate ai cosiddetti triglifi, formano il fregio dorico collocato sotto il timpano della costruzione religiosa. Il tempio Y di Selinunte era uno dei piccoli edifici sacri che insieme al grande santuario dedicato ad Apollo, occupavano l’acropoli. Di esso sono rimasti solo frammenti e, fortunatamente le metope, custodite al Museo Archeologico di Palermo. Una delle vicende scolpite è appunto quella di Europa dove vediamo la principessa fenicia seduta sul toro che con una mano stringe un corno mentre l’altra è appoggiata sulla schiena dell’animale. Il bassorilievo ci indica anche che i due amanti stanno già attraversando il mare; ai piedi del toro infatti si possono vedere due delfini che li accompagnano.

Che infine il toro sia “sospetto”, lo si può intuire dai riccioli sulla fronte, tipici dell’acconciatura maschile e femminile greca.

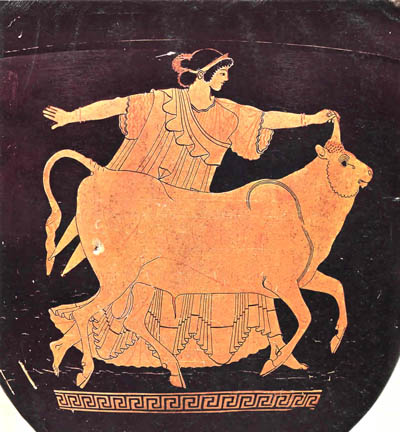

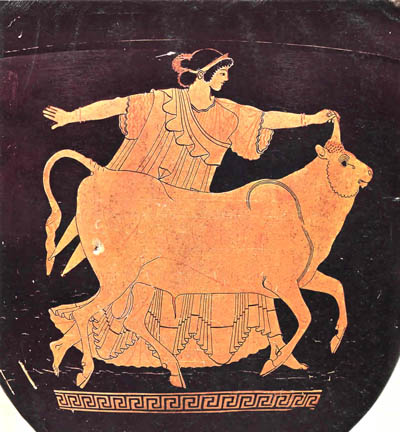

Del secolo successivo, il V a.C., è invece lo stamnos a figure rosse ritrovato e conservato a Tarquinia (Fig. T13). Si tratta di un recipiente per conservare il vino e non è un caso che la scelta tematica sia caduta sul mito di Europa. La vicenda e la stessa trasformazione di Zeus nell’animale virile per definizione, ha infatti un’alta valenza erotica, in sintonia con la bevanda che, come l’amore, dissolve la ragione ed è sempre presente in tutti i contesti dove entra in gioco la seduzione. |

|

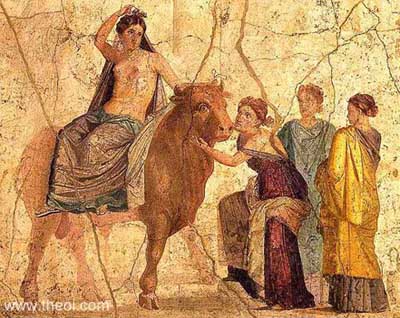

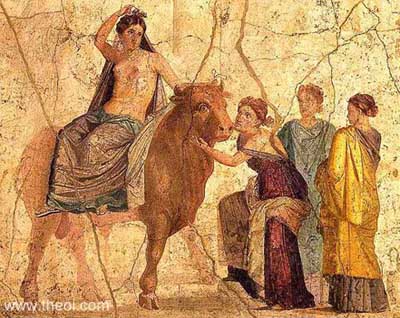

Della stessa natura passionale è un famoso affresco recuperato a Pompei e visitabile al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Fig. 14). Europa, seminuda e sensuale, è adagiata sulla schiena del toro, mentre le amiche la osservano in un misto di invidia e preoccupazione. Anche in questa rappresentazione Europa è nella caratteristica posa di tenersi ad una delle corna del toro. Quest’ultimo invece non è bianco ma fulvo. Alcuni autori infatti lo descrivono di questo colore, così come le corna che talvolta si dice fossero piccole e talvolta invece lunghe.

Facendo un salto nel tempo di ben diciassette secoli, troviamo l’elaborato quadro di Paolo Veronese, uno dei dipinti di cui può vantarsi la Sala dell'Anticollegio del Palazzo Ducale di Venezia (Fig. 15).

Composto fra il 1576 e il 1580, la tela è uno dei numerosi esempi di manierismo italiano, il movimento artistico di derivazione rinascimentale che si distingue per la nuova prospettiva con cui si ritraggono i temi classici e religiosi: la tipica armonia e il rigoroso equilibrio del Rinascimento sono sostituiti da una visione audace e “prorompente” dei vari episodi, che ben si evidenzia soprattutto nelle scene a carattere mitologico. Le rigidezze imposte dalla Controriforma cattolica sortirono l’effetto contrario a quello desiderato e le raffigurazioni mitiche – quelle che meglio si prestano a esprimere il contrasto ideologico – vengono esaltate nei loro aspetti erotici e profani. E’ il caso della tela del rapimento di Europa, dove sono presenti gli elementi tipici del manierismo: la scena è curata in ogni particolare, nessuno spazio viene lasciato privo di soggetti, realizzando così l’abbondanza di attributi propria del movimento artistico. I numerosi amorini, i colori vivaci, l’eleganza dei tessuti e la gentilezza dei movimenti intridono il quadro in un’atmosfera da età dell’oro. Zeus, sottoforma di toro, inghirlandato, bacia galantemente il piede della sua amata. Europa è già come una sposa e si lascia vestire dalle amiche con cui ha condiviso la giovinezza. |

fig.13 fig.13 |

fig.14 |

fig.15 |

fig.16 fig.16 |

La storia continua nello stesso dipinto e la scena diviene ulteriormente surreale. Più avanti infatti, lungo il sentiero che porta al mare, Europa guarda sé stessa seduta sul toro e diretta verso la spiaggia. E infine la ritroviamo oltre le onde nell’atto di voltarsi indietro a salutare per sempre la principessa fenicia che fu fino a quel giorno.

Olanda 1632, è la volta del grande Rembrandt Van Rijn. Come spesso capita di osservare nei quadri del celebre pittore, gli episodi mitici sono rappresentati nel loro lato drammatico. Anche in questo caso, la fuga del toro con Europa non è l’idilliaco viaggio che la stragrande maggioranza degli autori mette in risalto (Fig. 16).

Rembrandt si focalizza piuttosto sullo smarrimento e la paura che prova la ragazza per quello che le sta accadendo, con la differenza che, mentre nel racconto l’apprensione prende il sopravvento quando ormai gli amanti sono in alto mare, qui è invece il sentimento dominante fin dall’inizio: Europa, stringendosi al corno del toro, come da tradizione, è ancora vicina alla riva eppure già si volta indietro a guardare le compagne allarmate, senza sapere bene cosa fare.

A differenza del quadro di Paolo Veronese, nel dipinto di Rembrandt – che appartiene allo stile barocco – regnano la sobrietà e l’atteggiamento realista di fronte a ciò che si proverebbe se le circostanze

fossero vere; di rapimento infatti si tratta. Il paesaggio circostante è cupo e inquietante, una scelta estremamente stridente con la favola originale ma, del resto, Rembrandt ha voluto che tutto fosse in sintonia con lo stato d'animo di Europa. |

|

La tela è esposta al Paul Getty Museum di Malibu.

Di tutt’altro respiro è invece il quadro del pittore francese Noël-Nicolas Coypel, realizzato negli anni 1726-1727 e conservato al Philadelphia Museum of Art (Fig. 17). Questo è un dipinto tutto da assaporare in radiosa estasi. Coypel ha saputo rendere in modo straordinariamente fedele la dimensione del mito: incanto, magia, levità, poesia sono solo alcune delle sensazioni che questo capolavoro suscita. I colori chiari, delicati, smaltati, dalla luce tenue ma vigorosa di un’alba possibile solo nel sogno, regalano l’ebbrezza dell’armonia perfetta, la stessa che le creature del mare affiorate per omaggiare Zeus e la sua sposa, suscitano nell’occhio del visitatore. Nonostante la tela sia impegnata in ogni spazio da un soggetto, si ha la sensazione della vastità, della libertà, dell’abbandono di ogni resistenza.

La scena ritratta è quella descritta dal poeta Mosco e sulla destra è possibile vedere Poseidone che munito di tridente dà ordine di precedere il fratello nella traversata marina verso Creta. |

fig.17 fig.17 |

fig.18 fig.18 |

Chiudiamo questa brevissima rassegna –le opere artistiche sul mito di Europa sono innumerevoli – con un quadro vicino ai nostri giorni, opera di un altro grande della pittura: Henry Matisse.

Il dipinto è del 1929 e si trova oggi alla National Gallery of Australia (Fig. 18). Coerentemente con lo stile del XX secolo, Matisse predilige la sintesi delle forme, l’apparente semplicità del segno. Il dipinto è essenziale nei tratti e nei colori: Europa e il toro emergono dall’insieme di ombreggiature e di linee ora spesse ora sottili, abbozzate come se si trattasse di uno schizzo preparatorio. I colori sono pochi, quattro: azzurro del mare, grigio per il cielo in modo da separarlo dal primo, giallo oro per occhi e corna del toro a simboleggiarne la natura divina, e infine un predominante bianco per i due protagonisti, le cui esistenze vengono così legate.

Matisse impiegò tre anni a dipingere “Europa e il toro”, non era mai completamente soddisfatto del suo quadro e lo si può vedere dai cosiddetti “pentimenti” rimasti impressi nella tela: la coda del toro, le gambe e le braccia di Europa sono stati ridipinti più volte, ma la qualità dell’opera non ne è stata intaccata. Anzi, è la testimonianza di un lavoro sofferto e per questo sentito con grande intensità. |

Ilaria Sganzerla

Immagini

- www.atlascoelestis.com

- Fig. 11: dall’Uranographia di Hevelius

- Fig. 12: http://web.uvic.ca/grs/department_files/classical_myth/images/haifa/h187

- Fig. 13: http://traumwerk.stanford.edu/philolog/Greek%20Europa%208.jpg

- Fig. 14: http://www.theoi.com/image/F1.1Zeus.jpg.

- Fig. 15: www.mufmag.it/page.php?page=54&langId=1&offset=&imgGallery=32

- Fig. 16: www.digital-images.net/Images/GettyMuseum/Paintings/Rembrandt_Abduction_ofEuropa_HS9389.jpg

- Fig. 17: www.seshat.ch/home/ap24a.JPG

- Fig. 18: http://nga.gov.au/international/catalogue/Detail.cfm?IRN=75935&ViewID=2&GalID=all&MnuID=SRCH

)

Bibliografia:

- Apollodoro, I Miti Greci, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore, 1996

- Esiodo, Le Opere e i Giorni, Ed. Einaudi, 2006

- Hygino Caio Giulio, Fabulario delle Stelle, Sellerio, 1996

- Ovidio, Metamorfosi, Einaudi, 1999

- Seneca, Ercole sul Monte Eta, Carocci Editore

- Carmi di Teocrito e dei poeti bucolici greci minori, Classici UTET, 1997

- Dizionario di mitologia greca e latina, Ed. UTET, 2002

- Mario Torelli, Theodoros Mavrojannis, Guide Archeologiche Mondadori: Magna Grecia, Ed. Mondadori, 2002

- Orazio, Odi ed Epodi, Fabbri Editori, 2002

- Ovidio, Metamorfosi, Einaudi, 1999

- Eschilo, Prometeo incatenato, I Persiani, I sette contro Tebe, Le Supplici, Ed. Garzanti, 2002

- Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, il Saggiatore, 2002

-

Salvatore Quasimodo, Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2003

- Pausania, Viaggio in Grecia, II Corinzia e Argolide, Ed. BUR, 1999

- Luciano, Dialoghi Marini e degli Dei e delle Cortigiane, Fabbri Editori, 1996

- Manilio, Il Poema degli Astri, Volume I, Libri I-II, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

|

|

fig.1

fig.1 fig.2

fig.2 fig.11

fig.11 fig.12

fig.12 fig.13

fig.13 fig.14

fig.14 fig.15

fig.15 fig.16

fig.16 fig.17

fig.17 fig.18

fig.18