| |

AURIGA

|

I Greci chiamavano la costellazione dell’Auriga col nome di Enioco, poiché in greco “cocchiere” si dice Eniocos, mentre Auriga ne è la traduzione latina.

Osservando la rappresentazione secentesca dell’astronomo Johannes Hevelius (Fig. 1) però, bisogna dire che in queste stelle non è affatto immediato riconoscervi un cocchiere. A esso in effetti sono riconducibili soltanto le briglie che stringe nella mano destra ma, per il resto, sono presenti altri soggetti decisamente fuorvianti: una capra si sta arrampicando sulla schiena dell’uomo, mentre con la mano sinistra questi aiuta due capretti a fare altrettanto. La verità è che in questa figura convivono due miti distinti fra loro: uno interessa la costellazione nel suo insieme ed è simboleggiato appunto dall’auriga, mentre l’altro riguarda tre stelle della costellazione, ciascuna delle quali è stata identificata con una capra. Quella più grande che si arrampica sulla schiena del cocchiere è Capella che in latino significa “capretta”, mentre le altre due, più piccole, si dice siano i suoi figli.

Nella mitologia Capella è Amaltea, la capra che allattò Zeus dopo che sua madre Rea lo portò in salvo sull’isola di Creta al fine di impedire che il giovane dio fosse divorato dal padre Crono, come era accaduto per i suoi fratelli. Crono era il signore del mondo prima di Zeus ed era solito ingoiare i propri figli non appena nascevano. I genitori Urano e Gea gli avevano infatti rivelato che un giorno sarebbe stato detronizzato proprio da uno di loro.

|

fig.1 |

La consorte Rea, quando nacque il suo ultimogenito, non sopportò il pensiero che il piccolo facesse la fine degli altri suoi figli e così, appena partorito, lo portò a Creta, ai piedi del monte Ida, affidandone la crescita ai cosiddetti “Cureti”, dal greco kouros che significa “fanciullo”. E i Cureti erano infatti fanciulli che, dotati di scudi e lance di bronzo, dovevano danzare fragorosamente attorno al bimbo per coprirne i vagiti e proteggerlo così da Crono. Il nutrimento del pargolo invece spettò a una capra figlia del Sole di nome Amaltea, che col suo latte lo fece crescere. A Crono infine, Rea porse una pietra avvolta in fasce al posto del figlio. Il dio la ingoiò credendo in tal modo di aver salvaguardato il potere, ma quando Zeus fu cresciuto, si recò sull’Olimpo per vendicare i suoi fratelli. Costrinse allora il padre a vomitare tutti i figli che aveva mangiato, dopodiché si impossessò dello scettro portando così a compimento quanto dissero Urano e Gea. Zeus era il nuovo sovrano del mondo e volle ricompensare la capra Amaltea ponendola nel firmamento sottoforma di stella, quella che oggi conosciamo come Capella.

Dietro la figura dell’Auriga invece si celano diversi personaggi mitici, il più famoso dei quali è Fetonte, il figlio di Apollo che, dopo aver preteso di guidare il carro del Sole come prova della sua discendenza divina, non fu in grado di condurlo e, provocato un disastro cosmico, venne folgorato da Zeus per impedire l’annientamento totale della stirpe degli uomini.

Ma come raccontano alcuni mitografi e poeti, nell’Auriga si è voluto celebrare colui che per primo inventò questa professione aggiogando i cavalli al carro da combattimento. Il cocchiere era colui che guidava la cosiddetta quadriga, un carro trainato da quattro destrieri, mentre al suo fianco stava il guerriero impegnato a lottare. In realtà, quest’ultimo di norma preferiva battersi corpo a corpo, cosicché il cocchio era utilizzato prevalentemente per gli spostamenti. Ad ogni modo, l’auriga era un compagno indispensabile per il combattente, egli ne seguiva le direttive, ma doveva anche proteggerlo oppure soccorrerlo o recuperarlo in caso di necessità.

Il mitografo Igino ci racconta che il primo auriga fu Erittonio, il quale sarebbe stato il fondatore del Partenone, il tempio di Atene dedicato alla dea eponima, nonché colui che istituì le Panatenee, le feste religiose più importanti della città sempre in onore di Atena. Si dice che:

Giove lo vide, primo tra gli uomini, attaccare i cavalli ad una quadriga e si compiacque di come l’ingegno umano fosse giunto alla stessa scoperta che aveva fatto il Sole, primo tra gli dèi a servirsi della quadriga. (Igino, Poeticon Astronomicon)

L’attaccamento di Erittonio ad Atena era motivato dal fatto che in qualche modo ne era il figlio.

Dico “in qualche modo” perché Atena è sempre stata una dea vergine, ma un giorno la sua verginità fu messa in pericolo da Efesto, il dio fabbro che aiutò Zeus a partorire Atena dalla propria testa dove era avvenuta la “gestazione”. Proprio per questo motivo, il signore degli dèi volle ricompensare Efesto donandogli la figlia. Ma Atena lo rifiutò e così questi:

Preso dalla bramosia le si avvicinò per possederla, ma respinto, sparse il suo seme per terra. Atena, turbata nel pudore, vi gettò sopra con il piede della polvere. Nacque così il serpente Erittonio che prese il nome dalla terra e dalla loro discordia. (Igino, Poeticon Astronomicon)

Il nome Erittonio deriva dal greco éris che significa “discordia” e ctòn che significa “terra”. Il fatto poi che fosse un serpente è una delle versioni del mito, in altre fonti era un bambino. Fatto sta che era “in qualche modo” figlio di Atena, specialmente in virtù del fatto che la dea si preoccupò di salvarne la vita affidandolo alle cure delle figlie di Eretteo, uno dei primi re di Atene.

Atena, dicono, lo avrebbe nascosto in una piccola cesta, così come si occultano i segreti, portandola, per affidarne la sorveglianza, alle figlie di Eretteo e ordinando loro di non aprire la cesta. Ma siccome la natura umana è tanto più avida di scoprire soprattutto quelle cose che vengono proibite, così le fanciulle aprirono la cesta e videro il serpente. Per questo, Atena le rese pazze tanto che si gettarono dall’alto della rocca ateniese. Intanto il serpente si era rintanato sotto lo scudo di Atena e fu da essa allevato. (Igino, Poeticon Astronomicon)

E infatti, osservando le raffigurazioni di Atena, si può notare che il suo scudo reca sempre al centro l’incisione di un serpente, mentre sull’acropoli di Atene, oltre al Partenone, c’è un famoso edificio chiamato Eretteo, dove si diceva fosse stato custodito e allevato Erittonio, serpente o bambino che fosse. La vicenda di Erittonio spiega così la sua devozione per Atena nel far erigere a lei il Partenone e nell’onorarla attraverso le speciali feste Panatenee. Per tutto questo e per aver inventato, primo della stirpe degli uomini, la quadriga, Zeus volle ricordarlo ponendolo nell’eternità di una costellazione. E con le parole del poeta latino Manilio, ci possiamo disporre ora ad apprezzare meglio la duplice storia di una manciata di stelle che accompagna le notti d’autunno fino a quelle di primavera.

Poi, portando il suo passo vicino al Toro dalla zampa piegata,va l'Auriga, a cui la sua attività ottenne e denominazione e cielo,che per primo sull'alto carro da tiro a quattro cavalliGiove scorse in volanti manovre e consacrò sulla volta celeste.Gli stanno addosso i Capretti, stelle che chiudono le vie del mare,e la Capra, famosa per avere nutrito il re dell'universo,che dalle sue poppe ascese al grande Olimpocrescendo dal latte ferino ai fulmini e alla potenza del tuono.Dunque per debito merito la consacrò tra gli astri eterniGiove, e il cielo ripagò con il compenso del cielo. (Manilio, Astronomica, I, 362-370) |

IDRA

Storie di veleno sono quelle racchiuse fra le spire dell’Idra, letteralmente un serpente d’acqua, materialmente un mostro generato dall’unione di Tifeo, il “terribile iniquo e violento”, con la “divina Echidna dal cuore violento,/metà fanciulla dagli occhi splendenti e dalle belle guance/ma metà prodigioso serpente terribile e grande,/astuto, crudele, della divina terra sotto i recessi” come li definisce Esiodo nella sua Teogonia.

L’orribile serpente aveva la sua dimora a Lerna, cittadina costiera vicina ad Argo, precisamente sotto un platano situato presso la triplice sorgente dell’Amimone, come ci narra il viaggiatore Pausania.

Nella tragedia di Seneca “La follia di Ercole”, Anfitrione, il padre putativo di Eracle, definisce il mostro un “flagello molteplice” poiché essa devastava tutta la regione. Il suo veleno era letale e cento teste aveva a disposizione per sputarlo e colpire. Una volta centrati, la morte sopraggiungeva dilaniante, la vittima in preda a spasimi convulsi consumava in una lenta tortura i suoi ultimi respiri.

|

Dell’Idra si servì Era, la sposa di Zeus, nel suo secondo tentativo di uccidere Eracle, il figlio nato dal tradimento del suo sposo con la mortale Alcmena, sovrana di Tebe.

La sfida contro l’Idra di Lerna fu così la seconda delle dodici fatiche di Eracle, fatiche imposte da suo cugino Euristeo, nato prematuramente per volere di Era al fine di impedire all’eroe di regnare sulla famiglia dei Perseidi, come aveva invece stabilito Zeus, e vendicarsi in questo modo dell’infedeltà subita.

Quando Eracle si trovò faccia a faccia con l’Idra, si vide decine di teste fluttuare disordinatamente sopra di sé in tragica minaccia; senza esitare si scagliò con tutto il suo coraggio e la sua forza contro il mostro in una successione ostinata di decapitazioni. Ma una terribile sorpresa lo aspettava…

Quello si rigenerava dalle sue stesse ferite, e delle cento teste che aveva, non ce n’era una che si potesse mozzare senza che sul collo, più sano di prima, due gliene succedessero. (Ovidio, Metamorfosi, IX, 70-72)

L’Idra era invincibile e, come se non bastasse, la testa centrale era immortale. Come abbatterla? |

fig.2 fig.2 |

Quando la forza non è che uno sterile spreco di energie, serve il potere dell’astuzia. Eracle capì che vi era un solo modo per impedire la prolifera rigenerazione del mostro: bruciare la carne là dove due teste sarebbero risorte. Per fare questo però, aveva bisogno che qualcuno lo aiutasse. Con lui c’era Iolao, suo nipote e compagno di altre imprese. Questo è ciò che accadde:

L’eroe chiamò in aiuto Iolao: e questi diede fuoco alla macchia lì vicino, e con i tizzoni ardenti impediva alle nuove teste di spuntare bruciando la carne alla base delle teste mozzate. In questo modo riuscì ad avere il sopravvento sulle nuove teste, e a mozzare finalmente anche quella immortale: poi la seppellì e ci mise sopra una pesante pietra, presso la strada che da Lerna porta a Eleunte. Il corpo dell’Idra, invece, lo fece a pezzi, e intinse le sue frecce nel fiele della bestia. (Apollodoro, Biblioteca, II, 5)

A queste frecce avvelenate un’altra storia è legata, storia stavolta di passione, quella che si impadronì del centauro Nesso. Nelle Metamorfosi, Ovidio ricorda così la vicenda:

… Ercole, figlio di Giove, se ne tornava con la novella sposa alla volta delle patrie mura, ed era giunto alla rapida corrente dell’Evèno. Il fiume, cresciuto per le bufere invernali, era più gonfio del solito, pieno di vortici e pericoloso. Ercole non aveva paura per sé, ma era preoccupato per la consorte, quando fu avvicinato da Nesso, forzuto e pratico dei guadi, il quale gli disse: “Provvedo io a deporre costei sull’altra sponda, o nipote di Alceo. Tu, gagliardo come sei, passa a nuoto”. (Ovidio, Metamorfosi, IX, 103-110)

Così fece Ercole ma, giunto alla riva opposta, udì la sua donna gridare e, voltatosi, vide il centauro scappare portandosi via lei, nel ritmo rullato degli zoccoli equini. Velocissimo l’eroe puntò il suo arco verso il fuggitivo ed una delle frecce letali infilzò la schiena di Nesso.

Il ferro a uncino rispunta dal petto e, come viene estratto, il sangue sprizza via da entrambi i fori, misto al veleno infetto del mostro di Lerna. Nesso raccoglie questo sangue brontolando fra sé: “Non morirò senza vendicarmi!”, e a colei che voleva rapire dona la propria veste intrisa del liquido ancora caldo, dicendole che è uno stimolante per l’amore. (Ovidio, Metamorfosi, IX, 128-133)

Il veleno dell’Idra, conservato segretamente da Deianira, la sposa di Ercole, sarebbe tornato un giorno a colpire di nuovo, questa volta proprio colui che unico lo vinse. Dopo lunga assenza, l’eroe era di ritorno a Trachis, la città della Tessaglia dove si stabilì insieme a Deianira. Molte altre pericolose imprese aveva compiuto, lontano da casa, in ogni terra dove l’odio di Era lo inviò, e sempre ne era uscito vittorioso.

Anche il giorno in cui tornò a Trachis tornò da vincitore. Aveva appena distrutto la città di Ecalia in Eubea, in seguito alla promessa non mantenuta del re locale di cedergli in sposa la figlia Iole, qualora fosse stato vinto in una gara di tiro con l’arco. Eracle reagì all’oltraggio uccidendo uno dei figli del re poi, prima di ammazzare anche lui, rase al suolo la città affinché la morte fosse per il re ancora più crudele e, fatta prigioniera Iole, fece ritorno a Trachis. Giunto ai piedi dell’Eta, il monte sacro a Zeus non lontano dalla città, si fermò per sacrificare al padre divino in segno di ringraziamento. Deianira, innamorata e per lungo tempo privata della compagnia dello sposo, era in fervida attesa. Ma, venuta a sapere della ragazza che lo accompagnava, fu presa da rabbia cieca e da una disperata gelosia. Si ricordò allora di tanti anni prima, quando un centauro tentò di rapirla e, ferito a morte da Ercole, le fece un dono di inestimabile valore per il suo potere di irretire chi lei desiderasse. Ricordò le parole del centauro agonizzante:

“Figlia del venerando Eneo, ti darà frutto il guado, se mi ascolti. A te, sì, che sei l’ultimo viaggio mio. Ecco: se con le dita cogli i grumi, blocco di sangue della mia ferita, lì sulla punta che la biscia di Lerna temprò col fiele velenoso nero, ti farà da magico richiamo per l’amore d’Eracle, e non ci sarà donna, agli occhi suoi, degna d’affetto più di te”. (Sofocle, Trachinie, 569-577)

Ma Nesso aveva mentito… Quella bugia non era altro che la sua vendetta. Deianira, disposta a tutto pur di riavere il suo uomo, fece recapitare il dono di Nesso all’eroe. Ciò che accadde dopo, fu uno spettacolo atroce e ripugnante. Ovidio fu uno dei pochi poeti che con le parole seppe descrivere questo spasimo abissale:

Ercole, ignaro, prende la veste, e infilandosela si ammanta di veleno del mostro di Lerna. L’eroe stava offrendo incenso e recitando preghiere davanti ai fuochi appena accesi, versava vino dal calice sugli altari marmorei. Il potente veleno cominciò a ribollire e, sciolto dal calore delle fiamme, scolò e si sparse dappertutto sulle sue membra. Finché poté, egli represse i gemiti col suo ben noto coraggio. Ma quando le sofferenze divennero intollerabili, rovesciò gli altari e riempì delle sue urla l’Eta boscoso. E subito tenta di strapparsi di dosso la veste micidiale: nei punti dove la tira, quella tira la pelle e, cosa raccapricciante, o resta incollata al corpo malgrado gli sforzi di staccarla, o gli sbrindella le carni e gli mette a nudo le enormi ossa. E il sangue stride come lama incandescente tuffata in una vasca gelida, e cuoce all’ardore del veleno. E il male è inarrestabile: fuoco avido gli divora i visceri e tutto il corpo gronda di sudore azzurrognolo, i tendini bruciati schioccano… (Ovidio, Metamorfosi, IX, 159-174)

E mentre Ercole emetteva grida strazianti, inaudite, Deianira comprese l’inganno; sconvolta, tormentata dal rimorso e dal dolore, si tolse la vita.

Ma anche là sul monte Eta, la morte era angosciosamente invocata. Eracle non sopportando più l’indicibile tortura, supplicò suo figlio Illo di preparare un fuoco con dei rami di quercia, e di adagiarlo in quel letto ardente. Con le intense parole che il grande tragico Sofocle immaginò, l’eroe si sottrasse così alla vita:

| |

A te, cuore. TémpratiInchiodami le labbra,marmo cementato di metalloprima che riviva il male. Schiaccial’ululo. E’ l’ultimo attodel dramma non scelto. Fallo, gioioso! (Sofocle, Trachinie, 1259-1263) |

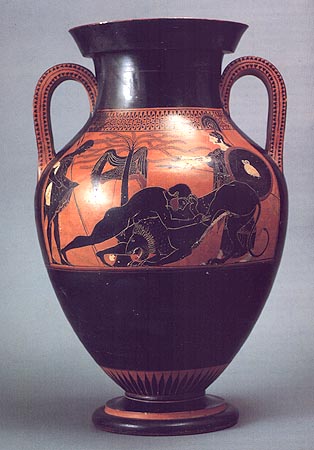

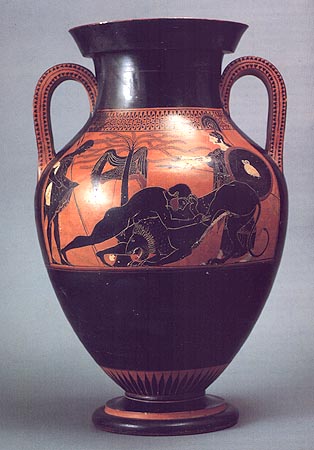

La seconda fatica di Ercole è stata ampiamente celebrata nell’arte, fin dai tempi più antichi. Numerosissime sono le pitture vascolari greche che ritraggono l’eroe alle prese con il mostro di Lerna (Figg. 3, 4, 5 ).

fig.6 fig.6 |

Ercole è sempre insieme a Iolao ed è riconoscibile dalla pelle di leone che indossa (v. costellazione del Leone) e dal suo bastone.

L’eroe è rappresentato nell’atto di tagliare le teste, mentre Iolao è pronto con un tizzone ardente a bruciare i colli prima che due nuove teste rinascano.

Da notare nelle figure 6 e 7, la presenza di un granchio. Il mito narra infatti che Era, per intralciare ulteriormente la lotta di Ercole, fece uscire dalla terra un granchio gigantesco, che però Ercole lo uccise schiacciandolo. Fu poi portato in cielo sottoforma di costellazione dalla dea (v. costellazione del Cancro).

Anche in epoche successive l’impresa non è stata dimenticata. Famoso è il quadretto del Pollaiolo risalente al 1475 circa e conservato agli Uffizi, in cui Ercole con la sua inseparabile pelle di leone e la sua clava è intento ad abbattere l’Idra (Fig. 6 ).

Il francese Gustave Moreau dipinse invece nel 1876, Ercole ancora fermo, che sta probabilmente studiando come affrontare il mostro (Fig. 7 ).

Nel quadro è data enfasi soprattutto alla dannosità dell’Idra: il suolo è infatti disseminato di morti. D’altra parte il simbolo che sta dietro a questo mito riguarda proprio la vana lotta dell’uomo contro la morte. Il serpente a molte teste ha una tradizione molto antica, risale ai pittori mesopotamici i quali rappresentavano così la difficoltà di misurarsi con un simile avversario, avversario che unitamente alla presenza di una testa immortale, non poteva che essere la morte.

|

fig.7 fig.7

LEONE

|

Echidna, in greco la vipera, il mostro per metà donna e per metà serpente, creatura astuta e crudele la cui dimora era una “cava roccia,/lontano dagli dèi immortali e dagli uomini mortali”, si unì al “terribile iniquo e violento” Tifone e partorì “figli dal cuore violento”, come ci tramanda Esiodo.

Fra di essi vi era Cerbero, il cane a tre teste guardiano del regno degli inferi, l’Idra, serpente letale dalle cento teste che Ercole dovette affrontare nella sua seconda fatica, la Chimera, altro mostro a tre teste dalle cui bocche spirava fuoco inestinguibile, ed anche un leone, il leone nemeo come venne chiamato,

| |

nutrito da Era, la nobile sposa di Zeus,che nelle valli nemee lo fece abitare, castigo per gli uomini,dove abitando distruggeva le schiere degli uomini,signore di Treto Nemea e d’Apesanto.(Esiodo, Teogonia, 328-331)

|

Era, la fedele sposa di Zeus, da lui troppe volte tradita, forse presagiva che un giorno avrebbe voluto vendicarsi di un’infedeltà più umiliante delle altre: |

fig.8 |

l padre degli dèi e degli uomini volgeva nel suo animo altro disegno: come creare un difensore contro il pericolo e a vantaggio degli dèi e degli uomini industri. Scese, dunque, dall’Olimpo, volgendo dalla sua mente un inganno per aver l’amore della donna dalla bella cintura.(Esiodo, Lo scudo di Eracle, 27-32)

Zeus stava per generare con una donna mortale niente poco di meno che un difensore dell’umanità, un uomo di forza eccezionale, più simile agli dèi che non agli uomini; tanto che alla fine di una vita messa pericolosamente alla prova fin dall’inizio e tanto impietosa quanto tormentata, sarebbe stato ricompensato dal padre potente con l’assunzione al cielo e la trasfigurazione a divinità. Zeus non scelse dunque la sua consorte celeste per mettere al mondo un figlio di tal foggia, e questo lei non glielo perdonò mai finché quel nato fu in vita.

Lo ridusse schiavo di un cugino che, per volere della dea, ereditò al suo posto il trono delle cittadelle di Argo e di Micene e, obbedendo agli ordini di quell’ostile parente chiamato Euristeo, fu chiamato ad una sfida che lo avrebbe tenuto impegnato dodici mesi. Dodici prove avrebbe dovuto superare, dodici prove a cui nessun mortale avrebbe potuto sopravvivere. Di più: nessun mortale sarebbe riuscito a portare a termine vivo nemmeno la prima di esse. Ogni ordine di Euristeo era un taciuto desiderio di Era di vedere morto al più presto il figlio di Zeus e punire così il suo sposo per l’affronto che le osò.

Eracle era il nome del figlio maledetto ed il leone nemeo, nutrito dalla nobile sposa di Zeus, era il protagonista della prima prova che egli dovette compiere.

Numerose sono le testimonianze letterarie antiche intorno a questa vicenda, ma una in particolare descrive minuziosamente con vivide parole l’impresa: è quella di Teocrito il quale dedicò all’episodio la terza parte del suo venticinquesimo idillio il quale, proprio da esso, prese il titolo di Eracle uccisore del leone.

Qui, l’uccisione del leone di Nemea venne raccontata dallo stesso Ercole, in visita presso il re dell’Elide Augia, dopo che il figlio di quest’ultimo lo interrogò sulla sua identità. L’eroe infatti era avvolto in una spessa e gigantesca pelle di leone, ed il suo capo giaceva sotto le minacciose, anche se ormai innocue, fauci spalancate della testa della fiera.

Fileo, questo il nome del principe, aveva udito tempo addietro di un Argivo che…

… aveva annientato una belva, un tremendo leone, mostro nocivo per i contadini, che aveva la sua cava dimora presso il bosco di Zeus Nemeo. (Teocrito, Idilli, XXV, 167-169)

Eracle allora rispose al giovane, bramoso di ascoltare la storia dal protagonista in persona, di essere proprio lui quell’Argivo e di avere dato inizio con quella terribile lotta selvaggia alla prima delle fatiche impostegli da Euristeo. Ricevuto l’ordine, non perse tempo e si recò nella famigerata valle di Nemea, non lontano dalla città di Argo e situata ai piedi del monte Apesas dalle molte caverne. Tutto il giorno perlustrò la zona, ma solo alla sera incontrò l’efferato avversario.

… egli sul far della sera andava verso il suo covo, dopo aver divorato carne e sangue, e dai lati della chioma sudicia aveva imbrattato di sangue il viso e il feroce petto, e con la lingua si leccava le mascelle. (Teocrito, Idilli, XXV, 223-226)

Per due volte Eracle scagliò contro di lui le sue frecce ma queste, anziché trafiggere la carne del leone, rimbalzavano all’indietro vanificando ogni tentativo di sottomissione; fino a quando la bestia irritata passò all’attacco. Con queste parole il figlio di Zeus ricordò il brutale assalto:

Poi, terribilmente angustiato nell’animo, per la terza volta stavo per tirare; ma roteando intorno gli occhi mi vide, la belva spietata, e avvolse attorno ai popliti la lunga coda, immediatamente memore della battaglia; tutto il collo gli si gonfiò di collera, le chiome fulve gli si rizzarono per lo sdegno, e la schiena divenne curva come un arco, mentre si raggomitolava tutto fra i fianchi e le anche. (…); così il terribile leone balzò su di me tutt’insieme da lontano, smanioso di saziarsi del mio corpo. (Teocrito, Idilli, XXV, 238-253)

Fu a questo punto che Ercole colpì il leone sul cranio con la sua inseparabile clava, “il bastone massiccio di oleastro imponente, con la sua corteccia e il midollo”, come ce lo descrive sempre Teocrito. Un bastone robustissimo dunque che però non resse all’impatto con la testa del leone e si spezzò in due. Il colpo tuttavia servì a stordirlo e prima che si riavesse Ercole lo finì:

… la strangolavo serrando con energia le mie forte mani, da dietro, perché non mi lacerasse le carni con le unghie, e coi talloni premevo saldamente al suolo le sue zampe posteriori, salitovi su, e proteggevo i miei fianchi dalle gambe, finché non le feci distendere gli arti e la sollevai senza vita, e l’Ade enorme prese il suo spirito. (Teocrito, Idilli, XXV, 266-271)

Questa fu la fine della belva nemea, cara alla divina Era la quale volle allora onorarla portandola fra le stelle.

|

Eracle invece ne fece il trofeo che da allora in poi avrebbe ricordato a tutti, dèi compresi, che il figlio di Zeus non temeva nulla, e la sua forza poteva competere con quella di qualsiasi creatura mostruosa gli venisse posta dinanzi.

Strappate le unghie al leone morto, se ne servì per squarciarne la pelle e rivestirsene, poiché nient’altro avrebbe potuto tagliare quella carne.

Così Ercole nell’arte, divenne inconfondibile proprio per essere sempre rappresentato con la clava e con indosso la pelle del leone (Fig. 9 ).

Moltissime sono le raffigurazioni del combattimento, specialmente nella pittura vascolare greca dove è chiaramente illustrato lo strangolamento del leone da parte di Eracle (Figg. 10, 11, 12).

Anche in questo mito vi è un significato analogo a quello della lotta contro l’Idra. Il leone è il re degli animali per eccellenza, ed insieme alla sua forza e alla sua ferocia incarna la natura animale. La vittoria di Eracle sul leone simboleggia la vittoria dello spirito umano sulla natura animale. |

fig.9 |

fig.10 |

fig.11 |

fig.12 |

PERSEO

fig.6p fig.6p |

Siamo fortunati ad avere nei nostri cieli una figura come quella di Perseo (Fig. 6P). Chi ancora non lo conoscesse si accorgerà al termine del racconto che è rassicurante saperlo lì, tutte le notti dell’anno a vegliare su di noi. Fra le molteplici peripezie che hanno segnato la sua esistenza, resterà impresso il suo profondo senso della giustizia, da difendere sempre, senza indugio e anche con una buona dose di spavalderia.

Quella di Perseo è la storia di un giovane greco che divenne uno dei più grandi eroi della sua terra; le sue imprese sono state cantate, dipinte, scolpite, recitate. Tutte le forme dell’arte lo hanno ricordato per secoli, anche perché egli fu all’origine di una stirpe numerosissima ma soprattutto ricca di personaggi centrali in quello che è il popolatissimo mondo della Grecia mitologica: Eracle, i Dioscuri Castore e Polluce, e l’ammaliante Elena sono solo i più celebri fra i discendenti di Perseo.

Potremmo dire che la sua storia è molto vicina alle favole cui siamo abituati, come quelle dei fratelli Grimm, di Perrault, Andersen. Non mancano infatti principesse da salvare, re prepotenti da detronizzare, creature sinistre, mostri da sconfiggere, ma anche preziosi alleati e, come in tutte le favole che si rispettino, il lieto fine. |

Eppure Perseo, prima di essere l’eroe che la Grecia intera avrebbe celebrato affidando l’incarico ai suoi più illustri poeti o ceramisti, era un bambino che non doveva assolutamente nascere. Questa è la sua storia che, in sintonia al brillare perpetuo della costellazione, ci accompagnerà per capitoli nei primi mesi dell’anno a partire da gennaio.

I: La nascita

Tutto ebbe inizio in una delle numerose cittadelle fortificate sparse fra i monti assolati del Peloponneso; si trattava di Argo e il re che ne possedeva il trono, lo vinse dopo una lunga contesa col fratello gemello, divenuto invece il sovrano della vicina ma meno prestigiosa Tirinto: ad Acrisio di Argo e a Preto di Tirinto si deve l’invenzione dello scudo, arma di difesa ideata proprio a fronte del loro combattimento.

Erano passati ormai diversi anni da quel conflitto fra eredi e la vita scorreva tranquilla, senza mai rivendicazioni da parte di Preto, né attacchi da parte di altre genti. Un giorno però Acrisio rientrò al suo palazzo, adagiato sull’ampia pianura di Argo, con l’animo insolitamente cupo. Alzò gli occhi verso l’attigua collina di Larissa che insieme alle mura contribuiva a proteggere la città; a quell’ora il sole le dava l’ultimo saluto privandola dei suoi raggi il più dolcemente che poteva, ed era sempre incantevole fermarsi a guardare il ripetersi di quel congedo. Ma quella sera l’andarsene del sole gli fece per la prima volta paura. E nemmeno il baluardo naturale della collina lo faceva sentire al sicuro. Stava tornando da Delfi, la misteriosa città della Focide ai piedi del monte Parnaso, trecento chilometri a nord di Argo. Percorrere tutta quella strada sarebbe stata pura follia se non fosse che quello di Acrisio era stato un viaggio sacro. A Delfi infatti vi era l’oracolo più importante e frequentato della Grecia, quello di Apollo, il dio profetico per eccellenza, colui che aveva il potere di trasmettere il suo dono agli dèi e agli uomini. Nel santuario di Delfi dedicato alla divinità, Apollo parlava ai pellegrini attraverso una sacerdotessa conosciuta come la Pizia, dall’antico nome della città che era Pito. Il fedele che interrogava la divinità non poteva assistere al momento del responso, ma vi erano sacerdoti preposti all’intermediazione fra lui e la Pizia: ella dopo aver bevuto alla fonte magica Cassotide e aver masticato foglie di lauro, la pianta sacra ad Apollo, si abbandonava a un’estasi mistica che la metteva in contatto col dio finché, febbricitante e invasata, pronunciava il vaticinio. I sacerdoti accanto a lei lo trascrivevano in esametri e lo riferivano al viandante che attendeva fuori. Anche Acrisio come tanti prima di lui e ancora tanti altri dopo, si recò al tempio. Era fondamentale per lui sapere se il futuro gli avrebbe riservato dei figli maschi per garantire la sovranità alla sua stirpe. Quando i sacerdoti gli si presentarono davanti col responso, gli dissero quanto il dio aveva profetizzato:

da sua figlia sarebbe nato un figlio che lo avrebbe ucciso. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.1)

Un figlio che lo avrebbe ucciso… Un figlio di sua figlia… Durante la lunghissima strada del ritorno, nella sua mente si ripeteva all’infinito quella sentenza. Danae, l’unica creatura che possedeva, purtroppo femmina, eppure così amabile e motivo di orgoglio per lui, avrebbe generato il suo assassino. Giunto a palazzo, era assorto proprio su questo pensiero quando ella gli corse incontro e lo abbracciò. Ma per la prima volta Acrisio non ricambiò il gesto con l’intensità che gli era solita, e si limitò a cingere fugacemente la fanciulla con braccia prive di vigore. Danae lo interpretò come un segno di stanchezza dopo un viaggio tanto impegnativo, ma Acrisio era invece altrove con la testa, progettava…

Le settimane passavano e il terrore dell’oracolo non lo lasciava in pace di giorno e la notte lo tormentava con sogni macchiati di sangue, finché giunse il momento in cui decise di allontanare una volta per tutte la maledizione:

Acrisio fece costruire sotto terra una camera di bronzo e vi teneva prigioniera Danae. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.1)

Un visitatore di Argo vissuto agli inizi del II secolo d.C. raccontò che,

tra gli altri monumenti che in Argo sono notevoli c'è una struttura sotterranea sulla quale stava quella stanza di bronzo che Acrisio aveva fatto costruire per custodirvi la figlia e che Perilao, quando fu tiranno, fece distruggere. (Pausania, Viaggio in Grecia, 2.23.7)

Prima di scomparire per sempre tuttavia, questa prematura tomba metallica fece in tempo a sorvegliare l’innocente Danae per alcuni anni. La principessa non ricevette nessuna spiegazione quando un giorno si vide condurre da uno dei servi in quel posto sconosciuto, perfettamente ermetico; riceveva soltanto la visita quotidiana della nutrice per il breve tempo del pasto; per il resto era immersa nella più totale oscurità accompagnata dall’acustica compressa dell’eco del suo pianto; Danae si sforzava di comprendere il motivo di una simile azione ma inutilmente, ed era ben lungi dall’immaginare che così facendo il padre intendeva evitare che la figlia procreasse. Aveva solo potuto constatare che Acrisio dal giorno in cui era tornato da Delfi non era più lo stesso. Diverse volte aveva tentato un dialogo con lui per capire cosa gli stava succedendo, ma il re non concedeva dichiarazioni seppur tuttavia la invitasse a non stare in apprensione. Laggiù, al posto del sole, era la somministrazione del pasto che scandiva il trascorrere del tempo. Ma una notte, o forse un giorno chi lo sa, Danae fu sorpresa da un luccichio crescente che proveniva dal soffitto. D’istinto pensò che la sua reclusione fosse finita e finalmente qualcuno stesse aprendo la botola per liberarla; ma subito dopo si accorse che non era luce quella che filtrava, bensì pioggia! Una fitta pioggia si stava riversando su di lei. Come poteva mai piovere in una camera ricoperta dal corpo freddo della terra? Ma quasi non finì la domanda che i suoi occhi, ormai disabituati al chiaro, furono rapiti da una magia di luci ambrate che per un gioco di riflessi venivano sprigionate dalle pareti di bronzo, mentre la pioggia si rivelò essere acqua d’oro che la investiva copiosa. La gelida dimora si trasformò in un ambiente caldo e confortevole.

Non umana esperienza era quella, ma solo un dio poteva compiere opere simili, e Danae lo sapeva. Questo dio non poteva che essere il dio della pioggia, colui che manda i cieli in mille pezzi col fragore dei tuoni e lo crepa con guizzi di luce: questo dio non poteva che essere Zeus! In questo modo il signore degli dèi scelse di manifestarsi alla figlia del re di Argo; con la sua luce le diede calore, con la sua pioggia aurei baci.

Uno dei massimi tragici greci dedicò attraverso le voci del coro della sua Antigone, versi solenni al momento che Zeus aveva stabilito:

|

Anche Danae soffrì di lasciare la luce del cielo, chiusa entro cella di bronzo, prigioniera di sepolcrale talamo. E pur era d'onorata progenie, o figlia o figlia, e in grembo serbava il rampollo di Zeus, che pioggia d'oro fecondò. (Sofocle, Antigone, 944-950) |

Proprio così: il dio delle nubi lasciò Danae col battito di una nuova vita. E a tempo debito nacque il bambino che non doveva nascere.

Perseo era il suo nome e con la complicità della nutrice, Danae lo allevò, compensando con la voce e il calore del proprio corpo le tenebre che li avvolgevano. Così il piccolo crebbe senza timori, rassicurato dalla presenza della madre e dal privilegio di essere un figlio divino. |

II: Serifo

Acrisio non vedeva la figlia da quando l’aveva rinchiusa nella cella da lui stesso concepita; del resto, non aveva il coraggio di guardarla negli occhi, la coscienza non glielo permetteva. Era trascorso ormai qualche anno dall’ultima volta che l’aveva vista. E sebbene si sentisse al sicuro dalla morte, si sentiva tremendamente maledetto per la situazione che si era venuta a creare. Finché un giorno ebbe bisogno di andare verso la segreta, anche solo per toccare la botola che lo separava dalla figlia. Così fece e, chinatosi su di essa, pianse.

Stava cercando di calmarsi quando udì un allegro strepito infantile. Accostò l’orecchio alla botola e trattenne il respiro: era proprio la voce di un bambino, e poco dopo riconobbe quella di Danae, anch’essa festosa. Com’era possibile? Che stava succedendo? Acrisio non sapeva cosa pensare, ma respingeva con tutte le sue forze l’idea che il piccolo potesse essere quel “figlio di sua figlia” rigurgitato dal petto profetico della Pizia. D’altra parte introdursi nella camera di bronzo senza far uso della chiave sarebbe stato impossibile a chiunque. Chi c’era dunque laggiù? Non v’era tempo da perdere: bisognava arrivare alla verità. Afferrata la chiave che aveva portato con sé, a una a una tolse le mandate che assicuravano l’inaccessibilità al luogo.

Danae e il bimbo si bloccarono immediatamente e attesero immobili di scoprire chi stava aprendo la botola; la nutrice se ne era andata da troppo poco tempo perché fosse già ora di tornare. E infatti non si trattava di lei: dalle scale, rischiarata dal lume della torcia che reggeva, una figura inconfondibile scendeva dando le spalle a Danae. “Padre!”, esclamò la giovane. E l’istinto fu di gettarsi al collo come quando lo vide rientrare a palazzo una sera di tanto tempo prima, ma stavolta il timore la frenò. Padre e figlia si fissarono alcuni istanti senza dire una parola. Poi lo sguardo di entrambi si posò sulla piccola creatura intenta a studiare Acrisio, così grave di aspetto, e Danae si affrettò a rompere il silenzio. “Padre, lui è Perseo, mio figlio… Tuo nipote. Non è stupendo? – disse posando materne carezze sul capo del piccolo e sciogliendosi in un sorriso. “Tuo figlio… – rispose Acrisio fissandolo torvo e incredulo. – E dimmi, chi sarebbe mai il padre?”. “O padre… davvero un incredibile sposo è colui che mi ha reso una madre così felice!”, esclamò Danae. E la fanciulla raccontò al sovrano quanto era accaduto qualche anno prima e di come il nipote che stava osservando fosse il figlio di Zeus l’onnipotente.

Ma una simile storia non poteva convincere il re di Argo. Acrisio infatti dapprima restò muto, poi scoppiò in una risata perversa e accusò la figlia di aver corrotto la nutrice per farsi portare un amante, e di volerla proteggere con quell’assurdità che non stava né in cielo né in terra. Danae era tornata a rappresentare il pericolo più temuto, stavolta con una ragione in carne e ossa. Acrisio doveva sbarazzarsene: di tutt’e due, per sempre.

Separatosi nuovamente da lei, si precipitò nell’andròn del palazzo e in preda alla collera mise insieme delle assi di legno e ne ricavò una cassa. Durante la notte poi, quando la città dormiva, tornò nella segreta e prelevò i due prigionieri. Dopo averli imbavagliati e legati, prese lo scrigno e li condusse per dieci chilometri fino a raggiungere la spiaggia. Con le sue stesse mani forzò Danae e il bambino dentro il terribile feretro, lo assicurò con delle grosse corde e lo spinse in mare fino a fargli prendere il largo. Ciò che avvenne dopo lo raccontò un poeta del VI secolo a.C., Simonide di Ceo, con una toccante poesia che ci ha lasciato intitolata “Lamento di Danae”:

|

Quando nell'arca regale l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: "O figlio, qual pena soffro! Il tuo cuore non sa; e profondamente tu dormi così raccolto in questa notte senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo, non odi; né il rombo dell'aria: nella rossa vestina di lana, giaci; reclinato al sonno del tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego: tu riposa, o figlio, e quiete abbia il mare; ed il male senza fine, riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre; e qualunque parola temeraria io urli, perdonami, la ragione m'abbandona.(Simonide di Ceo, Lamento di Danae) |

Zeus non rimase indifferente al pianto della sua amata e impedì al mare di inghiottire quel fragile involucro sbattuto in tutte le direzioni. Dopo aver vagato sui flutti, per più di centocinquanta chilometri, ora al chiaro di luna, ora sotto l’occhio incandescente del sole, ora bersagliata da raffiche di pioggia, e quando ormai Danae e Perseo giacevano stremati nella loro seconda prigione, la cassa inaspettatamente grattò: finalmente era terra! Era un’isola; si chiamava Serifo e l’alba la stava tenendo nel suo abbraccio rosa in attesa dei primi raggi di sole.

Un pescatore si accingeva a gettare le reti, ma l’insolito approdo che si trovò di fronte, lo distolse dalla sua occupazione. Dapprima ispezionò cauto il carico girandovi attorno, poi si decise a tagliare le funi che lo chiudevano. La scena che gli si offrì, lo fece rabbrividire: una giovane donna stava inerte in posizione rannicchiata, stringendo al seno un bambino di forse tre anni. Il contatto con l’acqua era stato così prolungato che i loro corpi sembravano aver tolto al mare il suo colore, le labbra erano freddi spicchi violacei, le mani e i piedi una serie ininterrotta di molli grinze. Per volere divino però non erano morti e Ditti, questo il nome del pescatore, non perse un attimo e li portò nella reggia di suo fratello Polidette, sovrano dell’isola. In breve tempo i naufraghi furono rimessi in forze e Danae recuperò appieno il suo aspetto seducente. Non occorse molto a Polidette per invaghirsi della fanciulla. Ma purtroppo era un uomo avido che in virtù del suo potere considerava di sua proprietà tutto ciò che stava sull’isola. Non a caso il suo nome è anche un sostantivo che ricorre in due versi dell’inno omerico “A Demetra”, dove il signore degli inferi, Ade, viene indicato al verso 9 proprio con la parola “polydekte” e al verso 17 con la parola “polydegmon”, letteralmente “colui che accoglie molti”, prerogativa del sovrano dell’oltretomba. Se Danae dunque era scampata ai suoi primi due sepolcri, un terzo era pronto a imprigionarla di nuovo. Divenne infatti la schiava di Polidette il quale ne abusava ogni volta che lo voleva.

Perseo era troppo piccolo per poter fare qualcosa, ma dentro di lui non venne mai meno il desiderio di vendicarsi allorquando fosse stato possibile. Ciò significava attendere l’età adulta e un giorno finalmente arrivò. Certo Polidette sapeva di essere odiato dal ragazzo, e anch’egli d’altra parte nutriva per lui lo stesso sentimento; dopotutto era a causa della sua esistenza che non poteva disporre di Danae come avrebbe voluto, ossia farla propria moglie. Egli aveva senz’altro messo in conto che prima o poi quel piccolo ospite sarebbe stato pericoloso. Così, come già era successo col re di Argo, anche per il signore dell’isola di Serifo, il figlio di Zeus era un personaggio scomodo, di cui bisognava liberarsene.

L’occasione non mancò. Al tempo in cui il giovane poteva finalmente riscattare la madre, era “in palio” la mano di Ippodamia, la figlia del re dell’Elide, Enomao. La principessa era divenuta letteralmente un premio da vincere dopo che il padre, esattamente come era accaduto ad Acrisio, aveva saputo da un oracolo che il marito di sua figlia l’avrebbe ucciso. Ovviamente, per scongiurare un simile destino, l’uomo avanzò coi pretendenti delle richieste tali che il matrimonio si rivelava praticamente impossibile. Polidette, uno degli aspiranti, decise di organizzare un “éranos” nuziale, ossia un banchetto di cui si sarebbe servito per allontanare Perseo una volta per tutte, apparentemente senza destare sospetti.

Polidette riunì i suoi amici – fra i quali vi era anche Perseo – e disse che voleva fare una colletta per il banchetto di nozze di Ippodamia figlia di Enomao. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.2) |

In particolare scelse come dono da portarsi il cavallo. Come avviene ai giorni nostri, anche allora possedere o poter comprare questo animale era un privilegio delle famiglie più abbienti. Di certo Perseo, ridotto alla servitù, non ne possedeva e mai sarebbe riuscito a procurarselo. Tuttavia la richiesta era perentoria e imponeva che anche lui dovesse presentarsi con un cavallo. Ferito nell’orgoglio ma non disposto a lasciarsi umiliare una volta ancora, Perseo andò al cospetto di Polidette e sfidandolo gli disse che non un cavallo, ma la testa di Medusa sarebbe stato il suo dono.

Al nome di Medusa chiunque sarebbe stato percorso da un brivido. Si trattava di una creatura terribile; oltre all’aspetto, i suoi occhi erano il vero motivo di orrore: chi li guardava, si pietrificava all’istante e per sempre. Tuttavia, fatto salvo per il potere dello sguardo, Medusa in origine non era assolutamente una creatura mostruosa. Con queste parole ce la descrive Perseo:

Medusa era di una bellezza meravigliosa, e fu desiderata e contesa da molti pretendenti, e in tutta la sua persona nulla era più splendido dei capelli. Ho conosciuto un tale che sosteneva di averla vista. Si dice che il signore del mare la violò in un tempio di Minerva: la figlia di Giove si voltò indietro e si coprì i casti occhi con l’egida, ma perché il fatto non restasse impunito, trasformò i capelli della Gorgone in schifosi serpenti. (Ovidio, Metamorfosi, IV, 794-801)

Il signore del mare è naturalmente Poseidone, mentre Minerva è Atena, la vergine figlia di Zeus.

Riguardo agli occhi di Medusa invece, da sempre celavano quel terribile segreto e se ne deduce che i suoi pretendenti giacevano da qualche parte immobilizzati in corpi di pietra.

Nel racconto che Perseo fa di Medusa inoltre, la chiama Gorgone. Questa parola deriva dal greco “gorgòs” che significa terribile, feroce e l’appellativo fu riservato a lei e alle sue due sorelle. Le Gorgoni infatti erano tre, ma la loro famiglia non si esauriva con esse, poiché altre tre sorelle, con caratteristiche diverse, le affiancavano.

|

Vi stanno le Forcidi, tre, millenarie fanciulle - cigni, a vederle - una sola pupilla per tutte, un identico dente. Mai si posò su di loro sguardo radioso di sole, o di notte lunare. Accanto, le loro sorelle, pennute, villose di rettili: tre Gorgoni, schifo del mondo. Un'occhiata, e non c'è creatura che serbi il respiro. (Eschilo, Prometeo incatenato, 794-800) |

Perseo dunque si era proposto per un’impresa che aveva davvero dell’impossibile. Perché osare tanto? Valeva realmente la pena rischiare a tal punto la vita per rispondere alla richiesta di un cavallo? La risposta era sì. Ci fu un tempo infatti in cui Poseidone appariva sotto le sembianze di un cavallo e nelle raffigurazioni più antiche Medusa era una giumenta che divenne sposa del dio del mare. Perseo questo lo sapeva e, se non il denaro poteva concedergli il costoso animale, lo avrebbe potuto l’audacia, portandolo ad appropriarsi di un cavallo ben più prezioso: quello evocato da Medusa. Ma per raggiungerla doveva prima recarsi nel regno delle Forcidi, dette anche Graie, le inquietanti sorelle dall’unico occhio e dall’unico dente. |

|

III: Al di là dell’inclito Oceano

Ciò che attendeva Perseo era un viaggio nei meandri della Notte. Sia le Gorgoni che le Graie infatti avevano dimora…

al di là dell'inclito Oceano, all'estremo, verso la notte, dove sono le Esperidi acute di voce. (Esiodo, Teogonia, 274-275)

Le terre oltre i confini di Oceano, il quale nella concezione greca circondava il pianeta ed era quindi l’ultima frontiera, erano immaginati anche come luoghi oltre la realtà. Oceano era la linea di demarcazione tra il mondo reale e quello fantastico, tra la storia e il mito. Là erano poste ad esempio le Isole dei Beati, ma anche creature mostruose come quelle che andava cercando Perseo.

Esiodo nella sua genealogia degli dèi dà la loro esatta ubicazione: dove sono le Esperidi.

Le Esperidi sono le figlie della Notte e, come indica l’etimologia del loro nome, sono le divinità dell’occidente: in greco infatti sia “occidente” che “sera” si dicono con la stessa parola che è “espéra”, da cui si comprende anche perché l’ovest – direzione in cui tramonta il Sole – sia associato al regno funesto di Notte.

Verso ovest e verso coste non illuminate dal Sole doveva dunque procedere l’audace figlio di Zeus. Ma se è vero che Notte è nera, senza luce, allora a Perseo non sarebbero bastate le sue sole forze per imboccare la strada che conduceva al cospetto delle Graie.

Dopo essersi congedato da Polidette, si ritirò nella sua stanza e attese il nuovo giorno. Sentiva freddo, ma non c’entrava la stagione; era un gelo diverso, sceso inaspettatamente negli angoli più nascosti della sua anima. Non riusciva ad addormentarsi e si chiedeva se già quello non fosse un avvertimento di Notte a non osar varcare confini non destinati ai mortali. Ma infine la stanchezza lo vinse e mentre giaceva nel sonno più profondo, due divinità si allontanarono dall’Olimpo e gli fecero visita in sogno promettendogli di stargli accanto: erano Atena, ben lieta che qualcuno mettesse fine all’esistenza di colei che l’aveva oltraggiata, e Ermes, Mercurio, probabilmente nella sua veste di “psicopompo”, letteralmente “accompagnatore delle anime”, quale era quando guidava i morti nel regno di Ade. Sì perchè Perseo stava per intraprendere un viaggio per molti versi simile a quello dei defunti, sia in quanto a tinte che in quanto a pericolosità. Passate poche ore, un’ultima volta il Sole si alzò sopra di lui: era giunta l’alba e bisognava mettersi in cammino.

Il ricordo del sogno gli diede coraggio e così, salutata la madre che avrebbe voluto trattenerlo, partì per l’ovest. Fece meno soste possibili, voleva concludere in fretta la missione e lasciarsi alle spalle l’ansia che gli stava procurando. A un tratto, nell’ora in cui le ombre sono più corte, il Sole cominciò a venir meno e un repentino avanzare di tenebre lo colse alla sprovvista; era in prossimità dei confini di Oceano e il freddo che provò durante la sua ultima notte a Serifo, lo riconobbe in quel momento, affilato e ostile come allora, con la differenza adesso di invigorirsi sempre ad ogni passo. Per un attimo Perseo si sentì solo, ma un soffio divino intervenne a scaldargli il cuore.

Varcato l’ingresso del mondo oltre la realtà, una vallata di erba nera si stendeva davanti a lui e sullo sfondo la sagoma caliginosa di un bastione si stagliava come un bassorilievo. Era la casa delle Graie, le “Vecchie” come dice la parola stessa. Di nuovo Esiodo, il quale ne enumera solo due, ce le descrive come:

Le Graie dalle belle guance, canute fin dalla nascita, che chiamano Graie gli dèi immortali e gli uomini che vanno sulla terra, Penfredo dal bel peplo e Enio dal peplo di croco.(Esiodo, Teogonia, 270-273) |

In ogni caso, due o tre che fossero, una cosa è certa come abbiamo già udito dalle parole di Eschilo, e cioè che condividevano un occhio e un dente. Davvero orribile doveva essere stare in loro presenza e ancor di più assistere a quello scambio di parti del corpo! Eppure a Perseo la condizione delle Graie si rivelò molto utile perché agendo d’astuzia, se ne servì per rubare loro le informazioni di cui aveva bisogno. Non poteva infatti pensare di affrontare Medusa a mani nude, oltretutto volgendo lo sguardo altrove per sfuggire alla pietrificazione. Sapeva che le Graie erano le uniche che potevano dargli le indicazioni per raggiungere le Ninfe, e le Ninfe erano coloro che possedevano l’occorrente per affrontare la Gorgone.

Quando Perseo arrivò al cospetto delle Vecchie, le trovò che stavano mangiando; naturalmente a turno. Le osservò mentre una dopo l’altra si estraevano un lungo dente dalla gengiva e, sporco di cibo, lo porgevano alla sorella più vicina, che a sua volta lo incastonava nella propria carne priva dell’osso. Solo una di loro poté vedere Perseo. L’occhio era grigio e spento, appannato da un velo di cataratta. Osservava il visitatore senza capire il motivo di tale presenza dato che nessuno metteva mai piede spontaneamente nella loro abitazione.

Perseo interruppe il penoso rituale e si presentò; senza preamboli chiese di indicargli la via che portava alle Ninfe ma le creature, ridotte a un cumulo di rughe, si rifiutarono di svelarglielo nonostante il monito di essere in presenza del figlio di Zeus. Tutte però a quella dichiarazione, vollero vedere il ragazzo e così giunse il momento di scambiarsi l’occhio. Perseo attuò allora il suo piano: approfittò proprio del breve momento del passaggio, quando nessuna delle tre lo aveva ancora applicato all’orbita oculare e con mossa lesta lo strappò dalla mano che lo stava cedendo.

Il gioco era fatto: o le Graie gli dicevano come raggiungere le Ninfe, o d’ora in poi avrebbero dovuto vivere solo d’immaginazione. Inutile dire che fu facile indurle alla resa. Così Perseo, dopo aver restituito l’occhio, poté andare a recuperare il secondo indizio della sua caccia al tesoro.

Altre strade, altri percorsi talmente diversi dal mondo reale da cui veniva ed ecco che finalmente un paesaggio cupo ma dalle linee morbide gli si profilò davanti. Uno spumeggiare di chiome d’alberi sembrava chiamarlo a sé. Quanto tempo era passato? Ore? Giorni? Chi poteva dirlo. Oltre Oceano regnava Notte con la sua oscurità ma, strano a dirsi, era possibile distinguere tutto. Perché non era un buio pesto, ma una sorta di immensa e pesante ombra che privava ogni cosa dei propri colori e la rivestiva di neri e grigi.

Il Sole in quel posto non nasceva e non tramontava, semplicemente non esisteva. A Perseo sembrò di essere tornato indietro, alla sua infanzia inghiottita dalle tenebre della camera di bronzo. Allora c’era solo il corpo di sua madre a dargli calore, e un po’ gli parve di sentirlo anche in quel momento forse per via dei contorni sfumati del bosco in cui era entrato. L’aria lì era leggera e stranamente tiepida; si aggirava tra i rami come uno spirito che tradiva la sua esistenza con un delicato frusciare di foglie. Perseo stava assaporando quel po’ di pace che magicamente si era creata quando intravide poco più avanti delle figure femminili muoversi fra gli alberi. Erano le Ninfe, le benevoli divinità della Natura che stava cercando.

Avevano queste Ninfe, dei sandali con le ali, e la “kibisis” che era a quanto dicono, una specie di bisaccia; [Pindaro, ed Esiodo nello “Scudo”, dicono di Perseo: La <testa> del mostro tremendo, la <Gorgone>, avvolta nella kibisis, gravava sulle sue spalle. La kibisis viene così chiamata perché vi si ripongono abiti e cibo]. Le Ninfe avevano l’elmo di <Ade>. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.2) |

In queste righe un po’ slegate e non prive di lacune dovute allo stato di conservazione del testo, veniamo a conoscere qual era l’equipaggiamento di Perseo: sandali alati, bisaccia dove chiudere la testa di Medusa e l’elmo del dio degli inferi, Ade. Questi, in qualità di sovrano del regno dei morti, era invisibile ai vivi al pari del mondo che reggeva. Indossare il suo elmo infatti significava vedere ma non poter essere veduto.

E approfittando di questo particolare, è interessante notare come nel mito di Perseo la vista occupi un ruolo di spicco: viene infatti sottolineata, tramite le Graie col loro unico occhio da dividersi in tre, una estrema insufficienza visiva, la quale poi viene invece eccessivamente compensata dalle loro sorelle, le Gorgoni, che possiedono addirittura il potere di pietrificare con lo sguardo. Perseo probabilmente si colloca strategicamente in mezzo raccogliendo in sé sia la vista che la non-vista: lui può continuare a vedere ma non può essere veduto che è come rendere gli altri ciechi.

Infine anche Ermes fece un dono al ragazzo. Questi trovò infatti lungo il sentiero che portava alle tre creature, la falce d’acciaio del dio con la quale poter decapitare l’unica Gorgone mortale. Ora Perseo aveva proprio tutto: la sua caccia al tesoro stava per giungere alla conclusione.

Attraverso rocce sperdute e impervie, attraverso orride forre, giunse alla casa della Gorgone, e qua e là per i campi e per le strade vedeva figure di uomini e di animali tramutati da esseri veri in statue per aver visto Medusa. (Ovidio, Metamorfosi, IV, 778-781) |

Perseo cercò di non perdersi d’animo e con la massima attenzione si introdusse di nascosto nel loro covo. Eccole: stavano dormendo. Terribilmente sgradevoli erano alla vista, forse anche più delle Graie.

Le Gorgoni avevano teste avvolte da scaglie di serpenti, zanne grosse come quelle dei cinghiali, mani di bronzo e ali d’oro, con cui potevano volare. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.2.40-43) |

Quale delle tre era Medusa? E come poterle guardare senza rischiare la pietrificazione? Perseo allora le osservò evitando con cura la parte degli occhi. Poi la riconobbe. Medusa aveva conservato come un riflesso della sua originaria bellezza e, anche se dormiva, affiorava dal volto un’espressione malinconica, una ferita senza possibilità di rimarginarsi. Ma non c’era tempo da perdere, né pietà da provare.

Atena, sullo scudo risplendente, come su uno specchio, gli fece vedere l’immagine di Medusa e allora lui, presala con la sinistra per i capelli, con l’occhio fisso alla sua immagine, tenendo nella destra la falce, le tagliò la testa e, prima che si svegliassero le sorelle, se ne volò via. (Luciano, Dialoghi Marini, 14)

Così la fanciulla dai meravigliosi capelli fu castigata per la seconda volta da Atena attraverso la mano di Perseo. Non c’era più vita in lei, ma questo non valeva per i suoi occhi che continuarono a conservare il loro potere di pietra; e proprio per questo il figlio di Zeus si affrettò a chiudere la testa mozzata nella “kibisis” delle Ninfe. Era fatta. Grazie all’elmo che lo rendeva invisibile, gli fu facile anche sfuggire alle altre due Gorgoni che, destatesi, si erano lanciate al suo inseguimento. Adesso era finalmente ora di tornare a casa. Perseo accelerò il suo rientro nel mondo della realtà sfruttando le ali che spuntavano dai sandali e, mentre volava in cieli che si rischiaravano sempre più, baciati dalla luce del Sole, non smetteva di pregustarsi la scena del suo ingresso a Serifo, e si sforzava di immaginare la faccia che avrebbe fatto Polidette. Immerso nei suoi pensieri, l’eroe percorse a volo la Libia e non si accorse che dalla “kibisis” fuoriuscì un po’ di sangue della Gorgone.

Solcando la morbida aria con ali fruscianti, se ne tornava portando con sè la testa della Gorgone: e mentre trionfante si librava sulle sabbie della Libia, dalla spoglia memorabile di quel mostro viperino caddero alcune gocce di sangue che la terra, assorbendole, animò in vari serpenti. Per questo quella regione è infestata da tanti serpenti. (Ovidio, Metamorfosi, IV, 614-620) |

* * *

IV: Etiopia

Il viaggio di ritorno però, per quanto veloce, riservava ancora delle prove che avrebbero ritardato l’arrivo di Perseo all’isola. Il giovane si trovava nel cielo che dava sulla costa dell’Etiopia quando, poco distante dalla riva, vide ergersi fra le onde un enorme scoglio contro cui una ragazza era saldamente incatenata.

Appena la vide, legata per le braccia a una dura roccia se non fosse stato che una brezza leggera le agitava i capelli e tiepido pianto le stillava dagli occhi, l’avrebbe scambiata per una statua marmorea), il pronipote di Abante inconsciamente se ne infiammò, rimase sbigottito, e incantato alla vista di tanta bellezza, per poco non dimenticò di sbattere nell’aria le ali. Atterrò, e disse: “O tu che non meriti queste catene, ma solo quelle che uniscono tra loro gli innamorati smaniosi, dimmi, te lo chiedo, il nome di questa regione e il tuo, e perché sei legata così”. (Ovidio, Metamorfosi, IV, 672-681) |

Il nome di quella ragazza era Andromeda. Figlia del re dell’Etiopia, Cefeo, stava scontando una punizione divina per via di un’offesa recata agli dèi da sua madre Cassiopea. La donna aveva osato proclamarsi più bella delle cinquanta figlie di Nereo, il dio sovrano del Mar Egeo prima che toccasse al potente Poseidone.

Al tempo in cui Perseo si trovò a sorvolare quella parte di mondo, Poseidone regnava già sulle acque salate e vendicò le Nereidi riversando gran parte del mare sulla terra africana; non solo, come se ciò non bastasse, una volta ritirato il blu marino dalla terraferma, lo popolò con un mostro che ben presto paralizzò il commercio del popolo etiope. Unico rimedio per porre fine al castigo era sacrificare Andromeda alla belva. Così almeno si era espresso l’oracolo di Ammone interrogato da Cefeo. Perseo, conosciuta la storia che avvolgeva la ragazza, non poteva permettere che una cosa simile avesse compimento. Stava già sopportando da troppo tempo il male inflitto a sua madre, vittima innocente di Acrisio prima e di Polidette poi. Il suo profondo senso della giustizia era stato provocato oltre i limiti: non ci sarebbe stato un altro sopruso, non in sua presenza.

Perseo si accostò ai genitori di Andromeda che stavano in piedi piangenti sulla spiaggia rovente, e si offrì di salvare la ragazza a patto di poterla avere in moglie. Cefeo e Cassiopea non esitarono a dare il loro benestare, ed ebbe così inizio per il figlio di Zeus un’avventura fuori programma. Una lotta feroce col mostro riempì l’aria, occupò i sensi, le energie, mentre l’acqua spumeggiava ribelle in quell’angolo etiope. Solo dopo diversi colpi di spada Perseo riuscì infine ad abbattere la bestia che fino ad allora non aveva mai smesso di dibattersi. Ma a questo punto bisogna sapere che la vittoria di Perseo sulle rive dell’Etiopia ha una valenza più ampia della semplice sconfitta di un mostro. Essa infatti si pone come evento conclusivo di una triade di successi che, insieme, vanno a realizzare il trionfo dell’eroe sull’acqua intesa come elemento naturale.

A partire dall’abbandono della cassa di legno in mare da parte di Acrisio, Perseo entrò a contatto con l’elemento acqua in una modalità tipica riservata agli eroi, che era quella dell’esposizione. L’acqua avrebbe dovuto ucciderlo e questo le conferiva un ruolo di nemica, una nemica che sotto altre forme si sarebbe riproposta con intento omicida. Perseo come sappiamo non morì annegato, che in altre parole significa dire che egli fu sottratto all’acqua. Ma questa in seguito presentò il suo volto malevolo in altre tre occasioni: la prima si ebbe con Medusa che, apparentemente non richiama nessuna immagine d’acqua; tuttavia ricordiamo che ella si unì a Poseidone, il quale dell’acqua ne era la personificazione. Legandosi a lui, la Gorgone “si contaminava” anche dell’attributo caratterizzante il dio.

Perseo fu poi coinvolto nella vicenda di Cassiopea, colpevole di aver oltraggiato le divinità marine delle Nereidi. Anche in questo caso, senza bisogno di spiegazioni, l’eroe entrò indirettamente in contatto con l’acqua, stavolta dichiaratamente ostile a causa della regina vanitosa. E sempre nello stesso contesto infine, ecco affiorare il terzo volto della nemica naturale con l’effige del mostro inviato da Poseidone. Ecco allora che come in principio Perseo fu sottratto all’acqua per volere divino, anche nelle successive manifestazioni di essa, il giovane ne vanificò gli scopi distruttivi grazie alla sua audacia e grazie all’aiuto degli dèi Atena ed Ermes. Tutto questo perché Perseo era destinato al cielo, all’elemento aria dunque, esattamente come richiedeva la sua discendenza diretta da Zeus, il sovrano del regno celeste.

Eppure, nonostante la conferma della volontà del padre, i guai per il figlio di Danae non erano finiti. Cefeo e Cassiopea infatti, accettando la richiesta di Perseo alla mano di Andromeda, erano venuti meno a una promessa già fatta. Non v’è dubbio che il momento in cui furono interpellati in fatto di matrimonio non consentiva loro di ragionare a mente fredda; troppo grande era la disperazione per la sorte della figlia e per la rovina in cui versava il loro paese. In quel momento sarebbero stati consenzienti a qualunque richiesta implicasse la fine della maledizione. Fatto sta che Andromeda era già stata assegnata al fratello di Cefeo, Fineo. E questa infrazione ai patti stabiliti andava in realtà ben oltre il torto nei confronti di Fineo. Con Perseo infatti venne inaugurato il matrimonio esogamico in opposizione a quello endogamico in vigore allora. Per la prima volta cioè, il legame coniugale non avvenne tra membri della stessa famiglia, ma si aprì all’esterno governato dalla regola della reciprocità: salvo tua figlia uccidendo il mostro a patto che tu la conceda in sposa a me. Come poteva sentirsi il promesso marito Fineo dinanzi a una simile notizia? Non è difficile da immaginarsi. Tanto più che, come tanti uomini altolocati, era d’animo arrogante e autoritario.

Erano ormai giunte le ore in cui il pomeriggio cedeva il posto alle prime stelle della sera. Perseo, esausto per il combattimento ma felice, chiese di poter rendere grazie agli dèi che lo avevano protetto, facendo loro sacrifici. E così, accompagnato dallo sciabordio pacato delle onde, erse tre altari fatti con delle zolle: uno per Ermes, uno per Atena e uno per Zeus, suo padre. Da alcuni servi di Cefeo si fece portare un vitello, una giovenca e un toro che uno dopo l’altro immolò a ciascuna delle tre divinità. Un lamento selvaggio echeggiò nell’aria blu cenere ad ogni collo sgozzato, dopodiché la sabbia si tinse di rivoli rossi che si scioglievano nel mare.

Alla reggia Andromeda, bellissima in una veste candida che la fasciava delicatamente e con piccoli fiori tra i capelli, attendeva il suo salvatore insieme a Cefeo, a Cassiopea e al resto della servitù. Un banchetto nuziale come non si era mai visto era stato fatto preparare dal re nei minimi dettagli nonostante il poco tempo.

Imeneo e Amore, in prima fila, agitano le fiaccole; si alimentano fuochi con aromi a profusione, e ghirlande pendono dai cornicioni, e dappertutto risuonano lire e flauti e canti, segni giulivi di felicità. (Ovidio, Metamorfosi, IV, 758-762) |

Il tempo sembrava essersi fermato e i due giovani non facevano che tenersi gli occhi incollati. Nelle loro mani la kylix colma di vino accompagnava l’estasi di cui erano figli. Ma improvvisamente dall’atrio giunsero grida minacciose. Una moltitudine di uomini avanzava verso i commensali, in testa Fineo, ardente di collera, pronto a uccidere.

“Eccomi, eccomi a vendicarmi! Tu mi hai carpito la sposa, ma né le ali né Giove trasformato in falso oro sottrarranno te a me!”. (Ovidio, Metamorfosi, V, 10-12) |

Ma prima che scagliasse la lancia contro Perseo, Cefeo si piazzò davanti al fratello rivolgendogli un discorso saggio ma carico di una verità scomoda e anche imbarazzante.

“Tu hai perduto Andromeda nel momento in cui fu deciso che doveva morire – a meno che tu non sia così crudele da voler proprio questo, che essa muoia, e da consolarti col mio lutto! Evidentemente non basta che sia stata legata sotto i tuoi occhi senza che tu, zio o fidanzato che fossi, le portassi il minimo aiuto. Addirittura ti dispiace che uno l’abbia salvata e vuoi strappargli la ricompensa? Se questa ti sembra eccessiva, dovevi andartela a prendere su quello scoglio sul quale era esposta! Lascia quindi che colui che ci è andato, grazie al quale io non sono ora un vecchio sconsolato, si porti via ciò che ha pattuito con le parole e meritato coi fatti, e cerca di capire che è stato preferito non a te, ma ad una morte sicura!”. (Ovidio, Metamorfosi, V, 19-29) |

Fineo, forse per l’inaspettata esibizione plateale di viltà, sulle prime tacque, ma poi esplose come una furia contro Perseo e i suoi seguaci, aizzati dal gesto, tirarono fuori tutta la violenza che ansimava in loro. Il banchetto si trasformò in una vera e propria strage. Perseo massacrò più di due dozzine di uomini, dall’altra parte il suo avversario non risparmiava nessuno. Getti di sangue e corpi orribilmente tagliati presero il posto delle vivande e del vino che fino a poco prima accompagnavano la festa mentre ora erano sparsi ovunque nella più totale devastazione. Pur nel cuore della rissa Perseo non smarrì il senno e si rese conto che in troppi stavano cadendo. Decise così di giocare la sua ultima carta.

“Poiché mi ci costringete voi stessi, mi farò aiutare da una nemica! Si volti dall’altra parte chi per caso mi è amico!” E tirò fuori la testa della Gorgone. (Ovidio, Metamorfosi, V, 178-180) |

La sala si popolò d’un tratto di statue. Gli occhi di tutti gli aggressori schierati con Fineo erano puntati sul figlio di Zeus, carichi d’odio, ma erano occhi scolpiti nella pietra da uno scultore inesistente. E lo stesso i corpi: ora bloccati in uno slancio offensivo, ora intenti a ripararsi troppo tardi dalla visione, nessuno si era salvato e fermi nel loro ultimo movimento si votarono all’eternità. Fineo, scampato al pericolo, si aggirava sgomento fra i compagni. Batteva loro un tocco sulla spalla, passava la mano su visi, capelli, ma questi non si lasciavano penetrare, nulla si muoveva più. In duro marmo si erano trasformati i guerrieri e il terrore colse Fineo che, di nuovo preda della codardia, in un attimo si pentì di ogni suo gesto.

E allora, voltato indietro, tendendo di lato le mani e le braccia nel gesto di chi supplica e si riconosce colpevole, disse:“Hai vinto, Perseo! Metti via il tuo mostro prodigioso, riponi, qualunque cosa sia, il volto pietrificante della tua Medusa! Riponilo, ti scongiuro! Non è stato l’odio e il desiderio del trono a spingermi a far guerra; è per la sposa che ho preso le armi. Tu avevi il merito dalla tua; io, dalla mia, la priorità. Mi pento di non aver ceduto. Non lasciarmi, o fortissimo, nulla più che questa vita. Prenditi tutto il resto”. Queste cose diceva, senza osare guardare dalla parte di colui al quale rivolgeva la preghiera. Perseo rispose: “Paurosissimo Fineo, quello che posso concederti, e che è un gran favore, per un vile, te lo concederò, non temere. Nessuno ti toccherà, col ferro. Tutt’altro! Farò un monumento che rimarrà e conserverà il tuo ricordo per l’eternità: nella casa di mio suocero sempre ti si potrà ammirare, perché mia moglie si consoli con l’immagine del suo pretendente!”. Così disse, e spostò la testa della figlia di Forco dalla parte verso la quale Fineo aveva girato il viso sgomento. Anche allora egli cercò di volgere altrove lo sguardo: il collo gli s’irrigidì, e l’umore degli occhi s’indurì in pietra. Ma anche nel marmo gli rimasero una faccia spaventata, uno sguardo implorante, le mani protese e un’aria umiliata. (Ovidio, Metamorfosi, V, 214-235) |

Con la pietrificazione di Fineo l’eroe argivo mise in pratica il suo primo atto di giustizia. Lo si può considerare una sorta di segnale che anticipa la missione vera per cui Perseo era partito da Serifo: come Fineo in virtù della sua posizione sociale e familiare avanzava pretese su una donna non sua e che oltretutto non era libera di decidere, così aveva fatto – e stava facendo – Polidette con Danae.

Ma l’abuso di potere non era contemplato nell’etica di Perseo, pertanto se il re a cui aveva promesso la testa della Gorgone non avesse rinunciato a sua madre, sposa del divino Zeus, egli non avrebbe esitato a fargli guardare negli occhi Medusa.

* * *

V: Ritorno a Serifo

Insieme con Andromeda, Perseo si mise sulla strada del ritorno. Poteva finalmente concentrare i suoi pensieri sulla madre e, forse per questo, ne sentì amplificata la mancanza nonostante fossero solo pochi i giorni a separarlo da lei ormai. E questi giorni infine passarono. I due giovani sposi approdarono a Serifo e come Perseo poggiò i piedi sulla sabbia dell’isola delle Cicladi, sentì un’aria familiare, quella di Ditti, il pescatore fratello di Polidette che lo aveva liberato dalla cassa di legno e lo aveva allevato. Tuttavia, quando giunse al palazzo reale, il senso di familiarità svanì istantaneamente e non gli ci volle molto per capire che la situazione era ben più grave di quando era partito.

Tornato a Serifo, trovò che sua madre, insieme con Ditti, si era rifugiata sugli altari degli dèi per evitare la violenza di Polidette.(Apollodoro, Biblioteca, 2.4.3) |

A tanto si era spinto il re; il giovane si precipitò da lui per porre fine a quella scena vergognosa grazie alla sua conquista oltre Oceano.

Polidette, come vide Perseo, restò interdetto per qualche attimo; mai si sarebbe aspettato di rivederlo e per di più vivo. Ma dentro di sé si tranquillizzò pensando che se era tornato, era perché non solo non aveva portato a termine la missione, ma non l’aveva nemmeno iniziata. Altrimenti non ne sarebbe uscito vivo. E rientrato nel suo solito fare borioso, lo accolse con una sonora risata denigratoria. Nemmeno alla vista della kibisis che Perseo sollevò tendendo il braccio, si preoccupò; l’idea che lì dentro vi fosse il capo tranciato di Medusa non lo sfiorava minimamente e si aprì in un’ancor più irritante risata.

Ciò nonostante tu, Polidette, re della piccola Serifo, non ti eri ancora lasciato rabbonire né dal valore del giovane, dimostrato con tante gesta meravigliose, né dalle sue traversie. Imperterrito, continuavi a nutrire per lui un odio implacabile, e la tua ira malvagia non aveva fine. Denigrasti perfino la sua impresa più gloriosa, sostenendo che non era vero che avesse ucciso Medusa: “Ti darò la prova. Gli altri si girino!”, disse Perseo, e col volto di Medusa fece del volto del re una pietra senza sangue. (Ovidio, Metamorfosi, V, 242-249) |

Non provocare un eroe che ha messo a repentaglio la propria vita per mantenere la promessa che avrebbe riscattato la persona a lui più cara, queste parole echeggiavano nella mente ancora viva di Polidette. Ma ormai era troppo tardi. L’abbraccio di Danae a suo figlio fu insieme una compressione di gioia, di pianto, di abbandono, di gratitudine. L’isola di Serifo invece fu affidata al generoso Ditti e con questo gesto Perseo rinnovò la testimonianza al suo ideale di giustizia.

Le sofferenze di tutta una vita erano davvero finite. Come un guerriero di ritorno da una lunga guerra depone finalmente le armi, così Perseo si accinse a restituire quanto gli era stato donato dagli dèi e dalle Ninfe. Rese dunque la falce a Ermes e a lui lasciò anche i sandali alati, la kibisis e l’elmo di Ade affinché li riportasse alle figlie di Notte. Ad Atena invece regalò il frutto del suo coraggio, la sua fatica più grande: la testa di Medusa. La dea la pose al centro dello scudo come trofeo ed emblema di giustizia fatta. Da allora quella che era l’arma difensiva di Atena divenne anche offensiva per via del potere terribile che sprigionava se solo la si guardasse.

Ma nel felice esito della vicenda di Perseo, vi era però ancora una cosa che nella mente del ragazzo premeva, un desiderio e un bisogno allo stesso tempo, che troppo a lungo aveva dovuto reprimere.

C’era una persona ad Argo che aveva visto soltanto due volte. Era molto piccolo quando accadde, tanti anni erano passati, eppure la ricordava perfettamente: una figura che scendeva le scale della camera di bronzo dandogli le spalle, rischiarata unicamente dalla torcia che teneva.

* * *

VI: Il compimento di un destino

Perseo voleva rivedere Acrisio, suo nonno, voleva dirgli che, nonostante tutto, non doveva temere nulla, addirittura non serbava rancore per quanto aveva fatto a lui e a sua madre.

Così il ragazzo, con Danae e Andromeda, si affrettò in direzione Argo. Ma le notizie erano state più veloci di lui.

In tutta la Grecia infatti si narravano racconti straordinari sull’uccisione di Medusa ad opera di un giovane chiamato Perseo il quale diceva di essere figlio di Zeus, e si diceva che avesse ucciso anche il mostro che minacciava la principessa d’Etiopia e che infine avesse pietrificato il re dell’isola di Serifo. In tanti vi si recavano per vedere la statua di Polidette, increduli sostavano davanti a essa e impallidivano nell’apprendere che egli udiva e capiva tutto. Ovunque si parlava di Perseo come di un eroe eccezionale, buono e temibile allo stesso tempo. Massimo era il rispetto all’udire il suo nome. La fama del ragazzo era naturalmente giunta anche ad Argo e correva voce che egli stesse tornando nella sua città natale.

Quando Acrisio lo venne a sapere, per timore dell’oracolo, abbandonò Argo e si rifugiò nel paese dei Pelasgi. Accadde che Teutamenide, re di Larissa, indisse delle gare ginniche in onore del padre morto e anche Perseo venne per prendervi parte, ma, nella gara del pentathlon, scagliò il disco e colpì Acrisio al piede, uccidendolo sul colpo. (Apollodoro, Biblioteca, 2.4.4)

Proprio così: Acrisio scappò lontano, a nord, fino alla città di Larissa in Tessaglia, distante più di cinquecento chilometri da Argo! E là vi andò anche Perseo, ignaro della presenza del nonno.

Forse Acrisio, quando seppe che fra gli atleti c’era anche suo nipote, sperò di aver eluso precedentemente la profezia. Dopotutto sedeva anonimo fra gli altri spettatori e Perseo era completamente preso dalla gara. Che pericolo poteva correre? Di certo però quando venne il turno del lancio del disco e quel disco colpì proprio lui, l’ultima visione che attraversò gli occhi di Acrisio prima che la morte glieli chiudesse per sempre, fu quella di due sacerdoti di Delfi che tanti anni prima guardandolo gli dissero “Da tua figlia nascerà un figlio che ti ucciderà”.

Con queste parole commentarono l’accaduto due grandi dell’antichità:

Per Acrisio, così, si compì la predizione del dio, né le crudeli precauzioni prese nei riguardi della figlia e del nipote valsero a stornare da lui il suo destino. (Pausania, Viaggio in Grecia, 2.16.3)

E così ciò che Perseo non volle fare di sua volontà fu compiuto dagli dèi. (Igino, Miti, 63)

Perseo, raggiunto lo spettatore privo di vita, non volle credere a ciò che gli veniva riferito; non poteva essere suo nonno quello! Non poteva nemmeno pensare di avere ucciso un innocente. Non era un assassino lui…

Perseo, allora, se ne andò ad Argo e, poiché la fama dell'assassinio gli recava disonore, persuase Megapente, figlio di Preto, a scambiare con lui il regno e, una volta ricevuto il dominio di quello, fondò Micene, perché in questo luogo gli era caduto il puntale del fodero (mykes) e quel segno egli ritenne che gli fosse occorso perché fondasse una città. Ho udito, però, anche un'altra leggenda. Perseo, assetato, ebbe l'idea di cogliere un fungo (mykes) dalla terra: ne scorse dell'acqua, che egli bevve di gusto, ragion per cui impose alla località il nome di Micene. (Pausania, Viaggio in Grecia, 2.16.3)

Così termina la storia di Perseo, con la fondazione di Micene, città simbolo della civiltà cantata da Omero, resa immortale dagli eroi che ne impersonarono l’anima: Achille, Agamennone, Menelao, solo per citare i più famosi. Da Andromeda invece ebbe sette figli e la sua stirpe proseguì per diverse generazioni, l’ultima delle quali vide la nascita di Elena, Castore, Polluce e Clitemnestra, futura moglie di Agamennone, il re di Micene che dichiarò guerra a Troia. |

Il mito di PERSEO nell'arte

L’eroismo di Perseo ha influenzato l’arte fin dai suoi albori. Il figlio di Zeus e Danae è infatti il soggetto più antico e più rappresentato della scultura e pittura vascolare greca. Il suo senso della giustizia, la “dike”, una delle massime virtù greche di cui Zeus è il garante, è così profondo da divenire egli stesso il suo simbolo. Perseo è dunque “dike”, ma non solo: Perseo è anche personificazione del coraggio, che non deve mai mancare qualora si tratti di difendere e far trionfare la giustizia.

A questi temi, i greci erano molto sensibili e nel riprodurre la saga dell’eroe, privilegiarono l’episodio rappresentativo della decapitazione di Medusa. Sulle ceramiche infatti è la scena di gran lunga più presente. Uno dei tanti esempi lo troviamo su una hydria attica a figure rosse risalente all’inizio del V secolo a.C. e conservata al British Museum di Londra (Fig. 18). Al centro della scena vi è Medusa, |

|

fig.19 fig.19 |

rappresentata sotto

sembianze umane e con le ali, la quale si sta accasciando dopo essere stata decapitata. A sinistra Perseo scappa portando a tracolla la “kibisis” da cui si intravede la testa appena colta della Gorgone. L’eroe indossa l’armatura con cui verrà sempre rappresentato: calzari alati e falcetto di Hermes, elmo di Ade e appunto la sacca contenente la testa di Medusa. A destra invece lo segue Atena, sua protettrice che attraverso la vittoria di Perseo, ottiene la sua vendetta personale su Medusa, la quale tanto tempo prima era stata violata da Poseidone proprio nel tempio della dea vergine, arrecandole così oltraggio.

Un cratere apulo a figure rosse dipinto circa un secolo più tardi (Fig. 19), mostra invece Perseo che consegna il capo di Medusa ad Atena. La dea lo impugna per i capelli e insieme all’eroe lo guarda riflesso nello scudo. Gli occhi della Gorgone infatti mantenevano il potere di pietrificare anche dopo l’uccisione, ragion per cui non bisognava mai guardare le spoglie direttamente ma in un’immagine riflessa.

In seguito Atena porrà il volto malefico al centro del suo scudo, trasformandolo così in un’arma non più solo difensiva ma anche offensiva. Il cratere si trova nel Massachusetts, al Museum of Fine Arts di Boston.